Por: Autores*

Económicamente la mayoría de los proyectos de centro izquierda tienden hacia un modelo de capitalismo keynesiano o hacia un capitalismo de Estado. A pesar de que algunos de los partidos y movimientos políticos consideran necesario este tránsito como forma previa al socialismo, no es clara aún la conexidad entre ambos modelos.

Elementos para un análisis de coyuntura ante un mundo cambiante 3/3

Anteriores:

Latinoamérica: Control Regional, Medio ambiente y ciclo progresista. 2/3 #OpinionesyDebates

Resumen:

Las tensiones derivadas de la emergencia por un posible nuevo orden mundial, donde potencias emergentes compiten por el control del mercado capitalista, genera serios y acelerados cambios en las dinámicas de poder y toma de decisión global – regional. En paralelo, el cambio climático avanza y las alertas crecen por su impacto en la Pachamama, nuestra Madre Tierra, que se hace sentir generando condiciones climatológicas descomunales, en un mundo donde el equilibrio de la vida está en riesgo por la actividad humana. La pandemia de la Covid19 y las tensiones bélicas multidimensionales a escala global son muestras innegables que, sumado su impacto a una crisis económica y social acumulada y deteriorada, evidencian el peligro extremo alcanzado. Se trata de una realidad que los medios de comunicación posicionan, orientando el relato según intereses particulares, lo que acentúa las polarizaciones y complejiza la comprensión de lo que ocurre y del por qué ocurre. En este escenario ¿Qué lugar queda a las luchas populares, étnicas, campesinas, comunitarias?

Introducción

Presentamos como ejercicio colectivo de construcción de conocimiento, insumos de análisis del contexto cambiante y dinámico que, como pueblos, debemos comprender para tomar decisiones estratégicas, en virtud de fortalecer las luchas por la salvaguarda de la Pachamama, sus territorios, pueblos, culturas e historias. Un ejercicio más que necesario teniendo en cuenta el actual momento, donde la confusión y la des-información orientada por poderes hegemónicos, es lo predominante.

El presente texto analítico se divide en tres escenarios: Internacional, América Latina y Colombia. Dichos escenarios están cruzados con las siguientes categorías de análisis: 1. crisis planetaria; 2. gobiernos-hegemonías; 3. seguridad-defensa; 4. luchas desde abajo.

El colapso climático versión Colombia (3)

Las graves afectaciones climáticas resultado de la crisis planetaria son parte de la vida cotidiana de sus pueblos, quienes cada día despiertan con alguna noticia trágica o evento catastrófico sobrevenido, en su mayoría, en zonas denominadas periféricas donde los accesos a los diversos servicios públicos se mantienen en vilo.

En consonancia con lo advertido por los expertos durante décadas, informes actuales de alto nivel alertan que “los impactos del cambio climático en la salud están mediados por los sistemas naturales y humanos, incluidas las condiciones y alteraciones económicas y sociales…los riesgos de enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos han aumentado a nivel regional debido a patógenos acuáticos sensibles al clima” (IPCC,2022)

Del mismo modo, en el contexto internacional de la segunda década del siglo XXI, la dinámica de Colombia “es del «antropoceno» planetario, en el que la «globalización» del capitalismo financiero a ultranza, asociado al desplazamiento del eje económico del planeta hacia el Asia, presenta la coincidencia de procesos de convergencia y de divergencia económica entre países y entre sus estratos socioeconómicos” (Zarate & Hildebrando, 2018)

Es evidente que la maquinaria extractivista sigue su curso en Colombia. Tan solo a inicios del mes de marzo de 2022 la ministra de Minas y Energía del gobierno de Iván Duque anunció los permisos para los pilotos de Fracking en el municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander (Bohórquez, 2020). La mención provocó la movilización de organizaciones ambientalistas en todo el país, dejando ver la relevancia y la repulsión de la sociedad que exige se detengan las exploraciones, con la perspectiva de transitar hacia otro modelo más sustentable para la vida en su conjunto.

En este caso, y a pesar de la narrativa que intentó posicionar Iván Duque sobre el Decreto 328 destacando que “recibió opiniones de la ciudadanía en medio de la Gran Conversación Nacional”, el Juzgado Primero de Barrancabermeja suspendió la licencia ambiental de los pilotos de Fracking -Kalé y Platero- como respuesta a una tutela que interpuso la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches, la cual argumentó que con ellos no hubo consulta previa (El Espectador, 2022)

Sin embargo, el daño ya estaba hecho en gran medida, como explica un artículo del 24 de abril en un medio digital colombiano: “… hace dos semanas, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz publicó una alerta sobre el incremento de amenazas de muerte contra líderes ambientales en Santander, el departamento donde más han amenazado a personas que “se oponen a proyectos de extracción petrolera o minera públicamente”. Según el informe, en los últimos 18 meses, han matado a nueve de esos líderes en Puerto Wilches…” (La Silla Vacía, 2022).

Asimismo, sin ser suficiente que las decisiones gubernamentales sobre el fracking sostienen, profundizan y propician los conflictos ambientales y territoriales, el gobierno de Duque desacató el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ampara los derechos a la salud, al agua y a la seguridad alimentaria de las comunidades.

En cuanto al cauce del Arroyo Bruno en La Guajira, a pesar de una decisión judicial el gobierno colombiano avanzó en su desvío, argumentando que las conclusiones de los estudios sostienen que el cauce actual es, incluso, mejor que el natural por lo cual debe mantenerse para permitir la explotación minera de carbón en cabeza de las multinacionales Glencore y Angloamerican (Mejía, 2022).

Se sostiene así un relato de progreso/desarrollo económico que oculta el daño ambiental y social, en este caso, las prácticas que atentan contra las fuentes naturales de agua dulce para el consumo animal y humano, y que se presentan como opción de bienestar para la sociedad colombiana.

El panorama nacional no es alentador en cuanto a la aplicación del fracking, no solo debido a los efectos nocivos en el terreno, sino por la continuidad de las políticas gubernamentales más recientes, que le dieron “vía libre” aun conociendo que “entre 2009 y 2017, Ecopetrol reportó 321 incidentes en yacimientos convencionales de hidrocarburos, en los que se registraron derrames de 27.497 barriles de crudo (4,37 millones de litros de crudo) (Zarate & Hildebrando, 2018)

La Alianza Colombia Libre de Fracking, conformada por cerca de 100 organizaciones de la sociedad civil, solicitó (junio 2022) (Alianza Colombia Libre de Fracking, 2022) la suspensión de los proyectos de piloto y extracción, para que sea en el período presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez cuando se tome las decisiones al respecto. En este sentido, vale resaltar que desde 2014 se viene reglamentando los procedimientos para este tipo de explotación de hidrocarburos soportado por el Plan Nacional de Desarrollo…que privilegió a la “locomotora minera”(Contraloría General de la República, 2018)

En el sector del carbón entre los mayores departamentos productores están el Cesar y La Guajira, como destacan informes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la extracción del carbón “tiene un papel prominente en ciertas áreas de la economía nacional como las exportaciones, donde después del petróleo este mineral es la segunda exportación más importante (cerca del 12-18% del valor total)” (Yanguas Parra, Strambo, Strambo, & Araujo, 2021)

Los datos estadísticos obtenidos por investigaciones recientes señalan que “la crisis del sector carbón de 2020, en particular el caso de Prodeco y la renuncia a sus títulos mineros en el Cesar, pone en evidencia las vulnerabilidades de las economías nacional y regionales en el nuevo escenario de declive estructural del sector carbón, como está pronosticado por todos los escenarios futuros de mitigación del cambio climático” (Yanguas Parra, Strambo, Strambo, & Araujo, 2021)

Para la economía de los departamentos del Cesar y La Guajira sería dramático dejar la dependencia de la industria carbonífera, ya que es significativa para su producto interno bruto y para la prestación de servicios básicos, tal como detalla el gráfico anterior. Un aspecto importante en esta zona las comunidades del municipio de Barrancas, por ejemplo, han sido desplazadas por El Cerrejón, uno de los proyectos de expansión avalados por el gobierno. También las comunidades de La Guajira, junto a organizaciones sociales y políticas, van discutiendo sobre el futuro que esperan en esas tierras.

Este es un aspecto muy importante, pues el punto central está situado en la nueva matriz energética de Colombia. “La energía eólica puede cambiar radicalmente el panorama de La Guajira en las próximas décadas, aunque en el conjunto de las fuentes de energía en Colombia llegue a ocupar un cuarto lugar después de hidroenergía, gas y petróleo. Hacia el 2031 los parques eólicos pueden superar a las termoeléctricas en la oferta interna de energía eléctrica” (González y Barney, 2019).

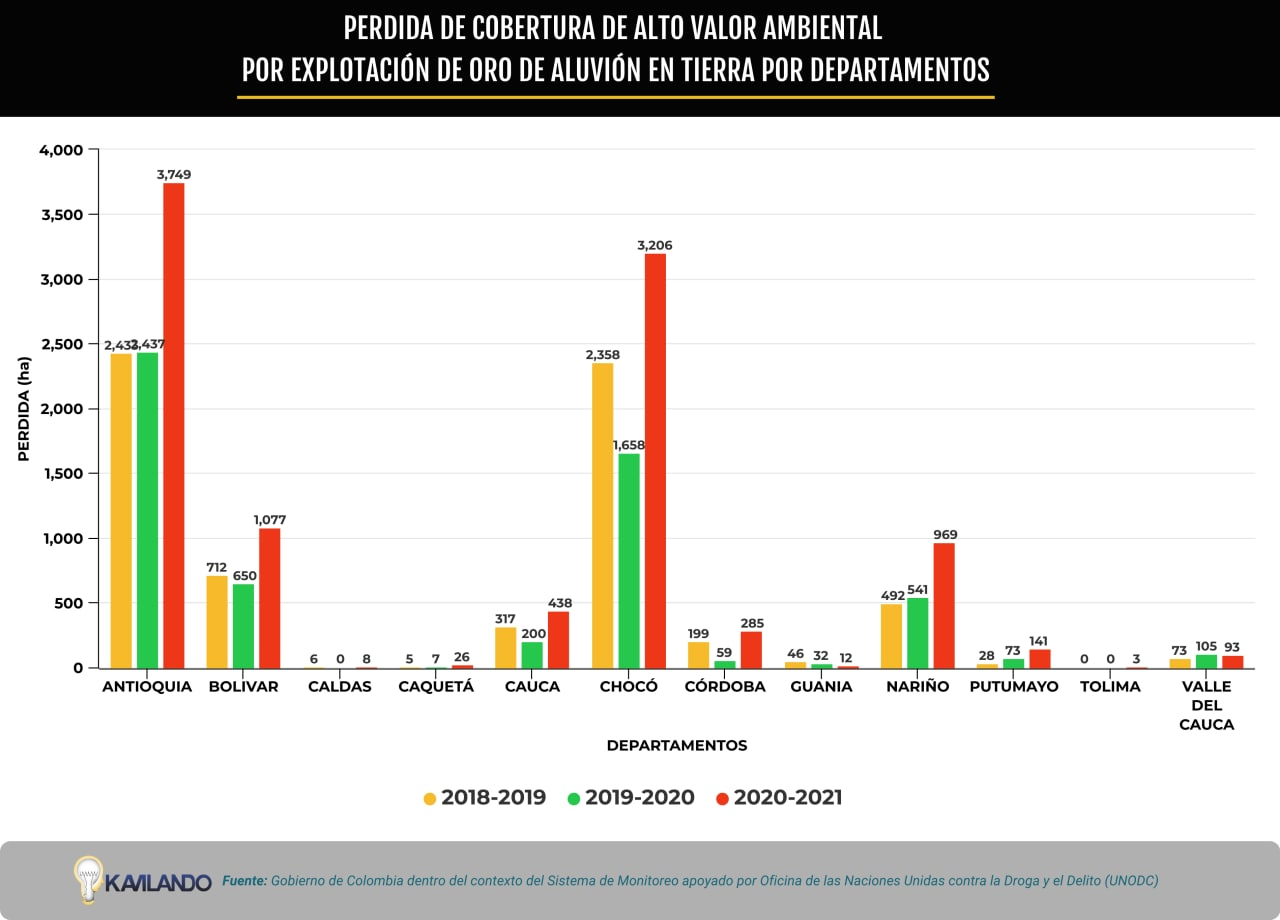

Otro de los aspectos relevantes es la explotación minera relacionada al Oro. Debido a su fortalecimiento en los mercados internacionales como respaldo para los inversores en el ámbito bursátil, en Colombia “13 de los 32 departamentos presentan evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA), con un total de 98 567 hectáreas afectadas, de las cuales el 88 % se concentra en Chocó, Antioquia y Bolívar…el 65 % corresponde a explotación ilícita y cerca de la mitad se encuentra en zonas excluibles de la minería” (UNODC, 2022). El mismo informe de las Naciones Unidas resalta que “de los 101 municipios con EVOA en el 2021, 70 de ellos presentaron siembra de cultivos de coca”.

En la misma línea de las actividades que generan impactos negativos en los ecosistemas naturales, es importante destacar las condiciones en la Amazonía, entendiendo que representa más del 40% del territorio colombiano con cerca de 40 millones de hectáreas. En esta área el 20% de sus bosques han sido talados e intervenidos por el ser humano con múltiples intereses. Precisamente en los departamentos del Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo se perdieron 109 302 hectáreas durante el 2020, el 64 por ciento de la deforestación total que afectó a Colombia (Ministerio de Ambiente. Colombia., 2021)

Lejos de frenar la deforestación y la degradación ambiental, las políticas gubernamentales de seguridad han sido cuestionadas “por los abusos de la fuerza, la afectación de derechos fundamentales y las tensiones que han generado entre las comunidades (FIP, WWF y ADELPHI, 2021)

En este sentido, los enfoques asumidos desde la institucionalidad no son del todo claros y efectivos en cuanto a la protección de la biodiversidad, al privilegiar el aspecto económico en la región amazónica. Teniendo en cuenta la rápida pérdida de biodiversidad, es alarmante no solo la destrucción de los ecosistemas sino los conflictos relacionados a la expansión extractivista, al ser priorizadas las actividades minero energéticas y agroindustriales.

En la región amazónica (como se cita en Peña, 2022) “estas políticas plasmadas en los Planes Nacionales de Desarrollo…se ven reflejadas en el otorgamiento de 44 bloques petroleros en 2020 (Ojo Público, 2020), 52 títulos mineros en 2018 (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas [SINCHI], 2019) y la prospectiva instalación de al menos siete proyectos hidroeléctricos en varios municipios del departamento (Unidad de Planeación Minero Energética [UPME], 2021) (Peña Gómez, 2021)

En este contexto de desarrollo de las políticas capitalistas, en el caso de Caquetá “están fuertemente asociadas con el devenir histórico de la Amazonía caqueteña como fuente de commodities para la economía mundial… la ganadería extensiva sigue siendo vista como una de las actividades con mayor potencial competitivo en las políticas de desarrollo económico” (Peña Gómez, 2021)

Como podemos apreciar en Colombia, además de una evidente crisis económica, los planes de control sobre los bienes comunes avanzan de forma acelerada y difícilmente podrá haber cambios en el modelo extractivo en el corto plazo. La tensión estará, probablemente, en quién controlará la explotación, si el Estado o las corporaciones transnacionales.

En el escenario económico, la guerra entre Estados Unidos y Rusia ha generado procesos de estancamiento económico y aumentos de la inflación a nivel global (crisis de los contenedores, de los semiconductores, energéticos y de alimentos). Por ello, para Estados Unidos sigue siendo muy importante mantener los 200 años de relación con Colombia, el principal aliado regional.

Aún más, conociendo todo su potencial a relativamente poca distancia de sus costas, y en medio de una crisis estructural en el área energética, Estados Unidos podría tratar de presionar al gobierno de Gustavo Petro en lo relativo a la exploración de petróleo bajo la modalidad de fracking, o parcialmente si tratara de interferir en el acuerdo de libre comercio, al buscar mejorar el mecanismo para beneficiar a los productores colombianos y mejorar la competitividad de la actividad agrícola colombiana.

También, a sabiendas de los posibles acercamientos entre el nuevo gobierno con el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, expertos y exfuncionarios estadounidense opinan que “los rápidos movimientos de la administración Biden para comprometerse con Petro sugirieron que Estados Unidos se toma en serio mantener cerca al país sudamericano en lugar de aislar al líder izquierdista incluso antes de que comience (Rodriguez, 2022) (Comisión de la Verdad, 2022)

Ante este escenario, y previo al ascenso de la fórmula presidencial del Pacto Histórico, la situación económica en Colombia se venía complejizando, con la ley de financiamiento en el año 2018 y la Ley de crecimiento en el año 2019, que generaron un déficit fiscal de 60 billones de pesos –aproximadamente- debido a las reducciones, exenciones y deducciones tributarias al gran capital. (Gómez, C. J., 2022).

Más aún, con la pandemia se incrementaron las condiciones estructurales de la crisis económica en Colombia: la tasa de desempleo a nivel nacional es de 12,9% (febrero 2022) y aproximadamente el índice de informalidad se encuentra entre el 50 y 60% realidad que golpea más a mujeres y juventudes. En medio de esta realidad tan solo el 40% de la población puede comer dos veces al día y 15% al menos una vez.

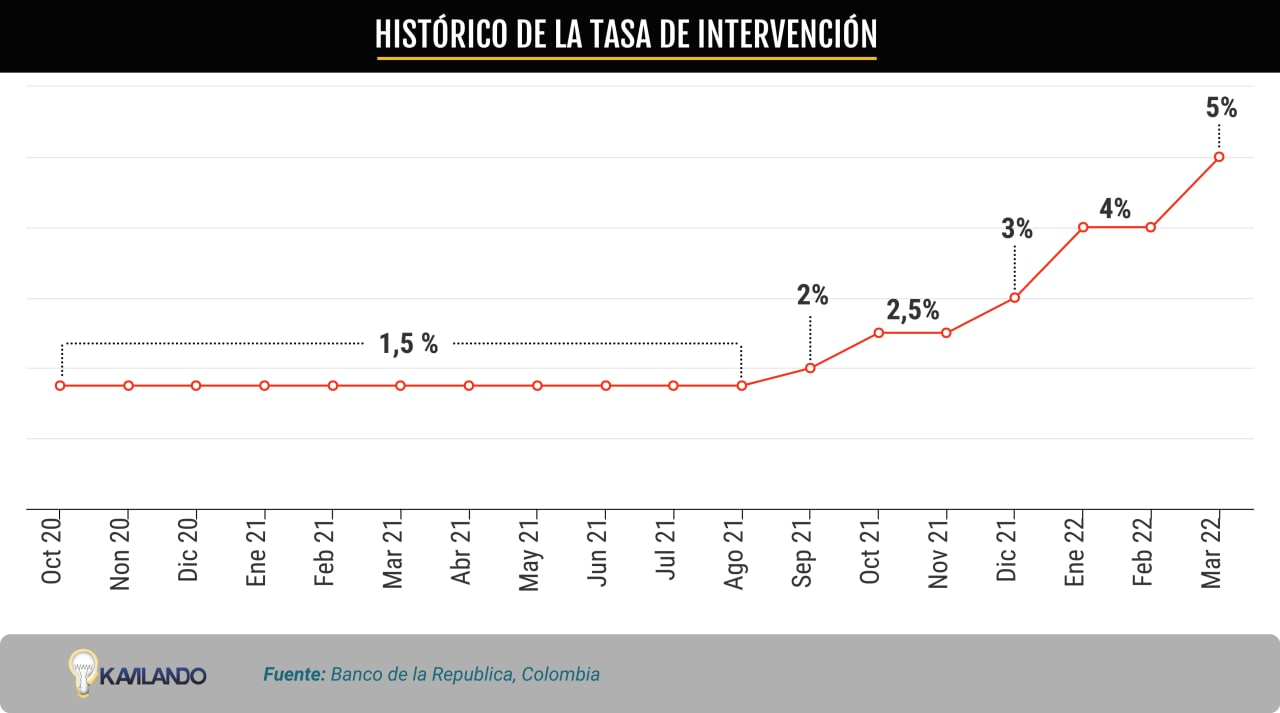

Las tasas de interés del Banco de la República aumentaron hasta el 5%, la tasa de consumo pasó de 13,5 a 16,5 entre 2021 y 2022, las tasas de interés de las tarjetas de crédito se encuentran en 27%, y el microcrédito en máximos de 43% (Gómez, C. J., 2022)

Emergencia Humanitaria

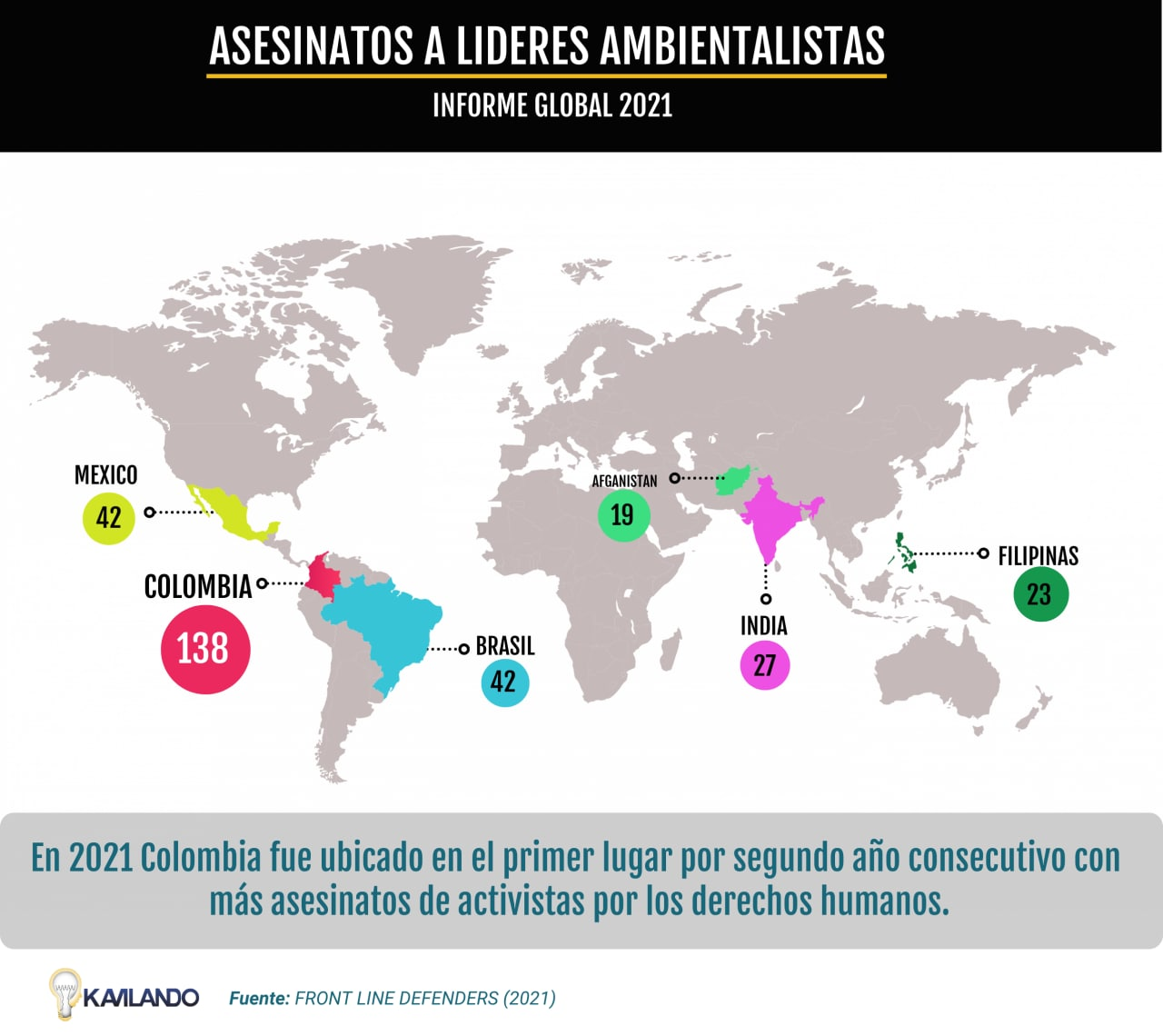

El pueblo colombiano, en su diversidad, logró expresar su firme rechazo y hastío hacia un país sumido en su más profunda crisis ética, política, económica, con un creciente conflicto armado que se derivan del incumplimiento de los acuerdos de Paz y la aplicación de la doctrina del enemigo interno que se manifiesta en el aumento de asesinatos de líderes sociales, de excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 (Indepaz, 2021) defensores y defensoras del medio ambiente (Estuardo, 2021).

La clase que acumula el poder económico y político, y que ha ejercido un dominio hegemónico sobre el Estado, no solo ha profundizado un Estado inaceptable de cosas, sino que avanza en su mezquindad al empeñar el futuro de las nuevas generaciones (Hurtado, 2021) al promover de manera irresponsable un sobre-endeudamiento público, y la entrega de los territorios a las multinacionales mineras.

Algunas cifras que así lo corroboran y son el sustento de una Emergencia Humanitaria de facto:

El 54% de la población colombiana se encuentra en estado de inseguridad alimentaria, así lo concluye un estudio de la Asociación Banco de Alimentos y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Por su parte, el DANE manifiesta que en total son más de 21,02 millones de personas las que subsisten con menos de $331.688 mensuales, monto que según el este gubernamental define la línea de pobreza en Colombia (Salazar, 2021).

Por lo tanto, el país figura como la segunda economía más desigual de América Latina según la OCDE y entre los países más desiguales del mundo según el Banco Mundial (Portafolio, 2021).

Conflicto armado: nuevo ciclo de violencias

En la recta final del Gobierno de Iván Duque, en medio de una intensa campaña electoral por la presidencia 2022-2026, la guerra cobró intensidad y relevancia en el país. Durante los pasados cuatro años del mandato de “política de paz con legalidad”, basada en el rechazo de la solución política negociada, el partido Centro Democrático negó la implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC y remasterizó la denominada Seguridad Democrática del uribismo, oxigenando la guerra en desarrollo con la doctrina militar de Seguridad Nacional.

El caso del relato del fin del conflicto armado, tras la desmovilización de las FARC-EP, colocó a todos los actores armados en la misma categoría: de organización criminal o de narcotráfico, también calificados como Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), siguiendo la línea del Comando Sur de Estados Unidos de “Organizaciones Criminales Transnacionales”, desconociendo la naturaleza política de, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La saturación de la presencia militar en la vida social se expresa, además, con la militarización del territorio nacional con el despliegue de miles de tropas del Ejército. Según un reciente estudio de la Fundación Paz y Reconciliación las Autodefensas Gaitanistas de Colombina (AGC) hacen presencia en 241 municipios, el ELN en 183 municipios, las disidencias de las FARC en 119 municipios, la Segunda Marquetalia al mando de Iván Márquez en 61 municipios (Pares, 2022).

Una de las expresiones más alarmantes del recrudecimiento del conflicto es el incremento de las masacres durante el Gobierno de Duque. Según cifras de Indepaz -al corte del 25 de mayo de 2022- se han cometido 44 masacres, las cuales dejaron 158 víctimas. Mientras que durante el 2021 se cometieron 96 masacres con 338 víctimas y durante el 2020, 91 masacres con 381 víctimas (Indepaz, 2022).

Además, al 30 de junio de 2022 se habían asesinados a 93 líderes sociales y 21 firmantes de acuerdos de paz. Mientras que en el 2021 fueron asesinados 171 líderes sociales y 43 firmantes de paz (Indepaz, 2022). La principal parte de las muertes violentas en el marco del conflicto armado son civiles, al concentrarse el conflicto armado en algunas regiones en disputa como Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Antioquia y Norte de Santander.

Hechos recientes como la confesión de militares ante la JEP sobre los “falsos positivos” dejan ver que se trata de un asunto de Doctrina. Las Fuerzas Armadas viven un proceso de descrédito y deslegitimación por algunas de sus actuaciones, como las violaciones a los DDHH en el marco del Paro Nacional del 28 de abril de 2020 y por las frecuentes violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en operaciones que incluyeron bombardeos y, más recientemente, una operación calificada como un nuevo falso positivo en la vereda Alto Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo.

Se trató de un operativo militar –supuestamente- orientado contra el Comando de Fronteras de las disidencias de las FARC, y donde fueron asesinados varios civiles. Por este hecho, el ministro de defensa, Diego Molano se enfrentó a una moción de censura en el Congreso de la República y el Comandante del Ejército, General Eduardo Zapateiro, (renunció el 28 de junio de 2022) se encontraron en el centro de las críticas.

A todo este entramado, se suman las declaraciones de “Otoniel”, antiguo comandante de las AGC quien en declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz testificó la íntima relación entre las estructuras paramilitares de las AUC y las AGC con las Fuerzas Armadas, testimonio que evidencia la responsabilidad del Estado en la proliferación del paramilitarismo (Infobae, 2022).

A esto se suma la negación permanente que tuvo el Gobierno Nacional de su responsabilidad en el mínimo avance de la implementación de los Acuerdos de Paz, que contrastó con las declaraciones de los organismos internacionales multilaterales, concretamente la Organización de Naciones Unidas, o al intento fallido de hacer pasar por disidentes de las FARC a civiles y líderes sociales en Puerto Leguízamo, Putumayo.

La Comisión de la Verdad

Creada en el Acuerdo de Paz de La Habana de 2016, la Comisión de la Verdad investigó los hechos que llevaron a casi seis décadas de conflicto armado en Colombia. En poco más de tres años debió investigar las verdades ocultas de la guerra, descifrar cuáles fueron sus causas y por qué prevaleció durante tantos años. Durante la ceremonia de entrega en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán el 28 de junio, se conoció uno de los diez capítulos: el de Síntesis y hallazgos que obtuvo la comisión durante su trabajo.

El sacerdote jesuita, Francisco De Roux, encabezó la labor junto a más de 500 personas, distribuidas en Bogotá y los departamentos colombianos, junto a un equipo técnico que trabajaron con organizaciones sociales, colectivos de víctimas e instituciones estatales. En la presentación De Roux indicó que tras el acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC “recibimos la misión de esclarecer este conflicto, dignificar a las víctimas, alcanzar la convivencia en los territorios y establecer caminos de no repetición. Hicimos lo que nos fue posible, y lo entregamos hoy”.

Los datos que aporta el informe sobre las violaciones de los DDHH y las infracciones del Derecho Internacional Humanitario –DIH- son reveladores, y refleja el país que convirtieron las clases oligárquicas y sus representantes políticos desde la segunda mitad del siglo XX. Entre los datos relacionados a los documentos se acentúa las masacres, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos, desaparición forzada, secuestro, violencia sexual, amenazas, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; desplazamiento forzado, despojo, entre otras formas de violencia.

De acuerdo al informe, la comisión tuvo acceso a más de 112 bases de datos, que una vez analizadas y contrastadas, con ayuda de inteligencia artificial, por la Comisión de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz (JEP) y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG). A esto se suman los registros del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Registro Único de Víctimas (Comisión de la Verdad, 2022)

Las cifras se establecen en más de 450 mil personas que perdieron la vida entre 1985 y 2018, “de las cuales el 45 por ciento corresponde al periodo entre 1995 y 2004…en los departamentos con más víctimas son Antioquia (125.980), Valle del Cauca (41.201), Norte de Santander (21.418), Cauca (19.473) y Cesar con 16.728 casos…y se estima que entre 26.900 y 35.641 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados en el periodo 1986-2017” (Comisión de la Verdad, 2022)

Si bien el informe es un punto de partida para reconocer el propio pasado, significa también signos de un cambio epocal hacia el porvenir, que busca alertar sobre la necesidad de superar un paradigma –el neoliberal- para la constitución de otro paradigma –sustentable- más armónico. Conocer las tragedias de la guerra, de algún modo, deberá asegurar otras maneras de relacionamiento con la naturaleza, y esta opción, aunque signifique considerar el largo plazo, para todos los colombianos –y latinoamericanos- es un desafío fundamental.

Aquí la importancia del gobierno electo de Gustavo Petro, no solamente dar un giro al enfoque de las responsabilidades nacionales como mandatario, sino la influencia que pueda ejercer para el continente. Por ello el Ministerio de Defensa será una cartera crucial en el nuevo gobierno. Será un reto de grandes proporciones construir una relación armónica con las Fuerzas Armadas, para lo que tendrá que depurar sus jefaturas, pensando también en la política de Diálogos de Paz con el resto de los actores armados en el país.

El propio Petro, durante su campaña presidencial exigió la renuncia del ministro y la no participación en política de las Fuerzas Armadas.

Elecciones 2022

El Centro Democrático perdió una parte importante de escaños y de influencia política, ahora su estrategia será influir en cuerpo ajeno y estar presente en otro tipo de alianzas donde deban compartir la hegemonía. Esta puede ser la última elección del Centro Democrático, la facción del uribismo podrá crear un nuevo partido para salirle al paso a su mal tiempo, tal como lo hicieron con el Partido de la U.

Ya lo vivimos en los 90s con la tercera vía, en los dosmiles con la “ola verde” o en gobiernos locales que, tras valerse de la sensación generalizada de cambio que instaló la movilización de 2021, logran tener una determinada acogida en votos de opinión y reales.

En todo caso, la izquierda ha obtenido la votación histórica más alta en Colombia y ahora se debate por primera vez sobre cómo ser gobierno nacional, cuáles son los límites de sus apuestas, qué alianzas deben tejer.

El gobierno de Gustavo Petro se enfrentará a límites políticos para adelantar sus proyectos, por lo que se prevé sea un progresismo moderado, intentando desmontar dimensiones del modelo neoliberal en un intento por construir un “new deal” a la colombiana. La posición de los movimientos sociales será definitiva.

Lo que sí podemos decir es que el relato sobre la realidad se ha ampliado gracias a las luchas de los pueblos. Ya no estamos ante una creencia desbordada en las instituciones de la democracia liberal, tampoco ante la legitimidad incuestionable de los medios de comunicación hegemónicos. Algo cambió y el establecimiento lo sabe, aunque la correlación de fuerzas por la hegemonía sigue en tensión.

¿Un nuevo congreso?

Las elecciones al Congreso del año 2022 le dieron la razón a los diagnósticos que preveían la fuerza del caudal electoral del Pacto Histórico y anunciaban la posibilidad de presenciar un fraude electoral en los comicios, desde la modificación a la ley de garantías (Zapata & Linares, 2021) hasta las dudas frente al software de la Registraduría Nacional (Novoa, 2022).

Aunque la polémica por el evidente robo de votos al Pacto Histórico no termina (hay comisiones escrutadoras que siguen reportando el hallazgo de votos, particularmente al Senado) tampoco sorprende cómo los medios de comunicación hegemónicos, por ende, la narrativa oficial, hayan aludido a errores humanos e individualizar las responsabilidades desconociendo la sistematicidad del suceso.

No obstante, es importante tener en cuenta que sigue siendo bajo el total de personas habilitadas que salieron a votar: para Senado votó el 45,15% del censo electoral, para las consultas interpartidistas el 31,5%. ¿Qué implica esta última cifra? Pues bien, aunque más personas acudieron a las urnas, no llega a ser ni el 50% de quienes podrían hacerlo, lo que deja en el aire la pregunta por la legitimidad de las prácticas que definen por excelencia la democracia liberal.

Las fuerzas en el Pacto Histórico han logrado avanzar en el campo ideológico y que sus propuestas progresivas, dirigidas a la consecución de una igualdad social, sean la respuesta al diagnóstico que hacen las personas de la realidad social del país. Al menos 12 millones de colombianos ven en este proyecto político una oportunidad para transformar y revertir por la vía electoral varias estructuras caducas en la sociedad.

El silencio y la complicidad frente a la crueldad policial de las coyunturas de movilización social en los años 2019, 2020 y 2021, no tomar una posición en defensa de las clases medias y bajas cuando éstas salieron a las calles por hambre, además de ser gobierno en el marco de una pandemia (en tanto fueron vencedores en las anteriores elecciones locales) fueron razones suficientes para que su discurso tecnócrata del nicho de la anticorrupción, perdiera vigencia en una sociedad con una contradicción de clase profundizada.

Del fuerte electorado que mostraba al centro como una de las mayores fuerzas políticas en 2019 (Cárdenas, 2019), algunas personas después de la movilización social de los últimos años se adhirieron a las lecturas del progresismo. Otro gran sector, bajo el discurso liberal de la defensa de las instituciones, el régimen político y la democracia burguesa, encontraron en la derecha un lugar para abogar por el establecimiento, representando la defensa de lo instituido sin acudir a discursos de odio de la ultraderecha, es por esto que su discurso solapado esconde lo que realmente defienden: el orden desigual ya establecido.

Las derechas, escindidas entre facciones más radicales de ultraderecha y otras más moderadas, siguen manteniendo una narrativa de lo tradicional, de los privilegios de una minoría en detrimento de las mayorías empobrecidas, apelando a lo emocional y al miedo que generaría un gobierno que en sus palabras “destruya el país” al alterar las estructuras de opresión actuales.

Esta narrativa defendida por un sector de los medios de comunicación hegemónicos como Revista Semana, el diario El Tiempo y la cadena RCN ha perdido terreno en la disputa ideológica en Colombia si se compara la legitimidad del discurso de ultraderecha en 2006. Hoy en día la derecha soportada en el discurso del uribismo no representa lo mismo que hace unos años en el imaginario colectivo.

La reproducción de la narrativa progresista y de izquierdas ha encontrado en los medios de comunicación más importantes del país un importante oponente. Es apenas lógico que un discurso fuera de la defensa de la institucionalidad vigente y los paradigmas del sector en el poder que afecta directamente la narrativa oficial además de los privilegios de los poderosos, lógicamente será silenciado. Pero cuando es tanta la fuerza de la narrativa alternativa subalterna que los medios ya no la pueden silenciar, se valen también de crear una representación discursiva negativa sobre esta, tal como pasó en los medios en el periodo de 12 de febrero al 13 de marzo de 2022.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea -MOE-UE- en un informe de monitoreo de medios demostró que en las consultas interpartidistas el cubrimiento menos favorable fue para el Pacto Histórico, que tuvo un 13.2% del tiempo en radio y 20.9% en televisión, comparado con la Coalición de la esperanza que tuvo 49.7% y 36.1% de tiempo de emisión en radio y televisión respectivamente, y el Equipo por Colombia que tuvo un 26.2% y 27.8% en los mismos espacios. En general el cubrimiento con mayor tono negativo estuvo dirigido al Pacto Histórico: en periódicos fue del 19.2%, en radio fue de 20.4% y en televisión el 6.2% (MOE, 2022).

En la elección al Congreso los partidos de derecha se beneficiaron de un mayor cubrimiento con los siguientes tiempos de emisión: en radio 42.7%, en televisión 40.6% y en periódico de 38.1%. Los partidos de centro tuvieron 21.8%, 37.1% y 32.3% de cubrimiento, respectivamente y el 27.5%, 20.2% y 24.2% de cubrimiento, respectivamente, dedicado a los partidos de izquierda.

Así mismo, cuando el Pacto Histórico salió a denunciar lo que llamó “fraude” y después comportamientos atípicos auspiciados por la Registraduría en los reportes de las mesas, en donde demostró que el 25% de las mesas no reportaban votos por esta coalición gracias al diseño de los formularios E-14, los medios de comunicación hegemónicos no hicieron eco alarmista en un primer momento.

Es claro que el Pacto Histórico, que estaba preparado para hacerle frente a la alta posibilidad de fraude, logró fortalecer su relato con la situación argumentando que en el seno de las instituciones se quiere frenar el cambio. En contraste, la derecha y el uribismo, con la demagogia que los caracteriza, también dio un paso adelante al pedir el reconteo total de los votos, poniendo el cimiento de su matriz sobre la invalidez del resultado de las presidenciales.

El Pacto Histórico y los movimientos sociales

Un aspecto fundamental en el relato del Pacto es el cambio. La baja legitimidad de los medios tradicionales es un hecho innegable (Ayala, 2022) pero es una disputa que aún no está finalizada mientras la comunicación se siga moviendo en las lógicas del libre mercado.

Sin embargo, las formas comunicativas de las que se ha valido el Pacto Histórico y los sectores alternativos también encarnan la transformación de todo un paradigma: el papel de las redes sociales en donde los consumidores también se vuelven productores de información permitiendo la movida mediática de otras narrativas, el avance en los medios alternativos, populares y comunitarios, la comunicación en las calles y en las paredes, la cultura, el arte y la música ha influido en la inminente victoria del relato de la transformación.

Si bien es cierto que la victoria del Pacto Histórico representará un contexto más amable para el movimiento social y las luchas populares, la captura narrativa podría complejizar la situación. Con unos límites tan difusos entre las agendas de los movimientos sociales y el discurso de un eventual gobierno del Pacto Histórico, el reto está en evitar la grandilocuencia para evitar posibles frustraciones políticas a futuro, que serían un retroceso en los niveles de organización del bloque popular.

Por supuesto, los movimientos sociales tienen un mejor posicionamiento con la victoria de Francia Márquez, y la decisión de convertirla en vicepresidenta del país debe ser un aprendizaje de las experiencias de los gobiernos progresistas de América Latina. Es fundamental que las organizaciones, desde sus lugares de enunciación, logren incidir en el nuevo gobierno -garantizar que se avance en materia humanitaria, ganar presupuestos, avanzar en políticas públicas en materia de derechos- manteniendo la autonomía y visión crítica a las gestiones del Pacto.

Sin embargo, la progresiva “victoria” de la narrativa reproducida por el Pacto Histórico, donde se antepone el poder electoral como mecanismo suficiente para los objetivos de las clases subalternas, se corre el riesgo de la pérdida de legitimidad de la movilización popular: como el cierre de vías, las pintas callejeras, los procedimientos de autocuidado y auto-organización para la seguridad como las Primeras Líneas, que sin duda son conquistas del movimiento popular tras el acumulado histórico profundizado por las protestas de 2019, 2020 y 2021.

Francia Márquez y la irrupción del relato de las/los/les “nadies” en la escena electoral

En la consulta presidencial realizada el 13 de marzo, Francia Márquez fue la segunda fuerza política más importante dentro del Pacto Histórico. El 23 de marzo, se supo que sería la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Una mujer afro, de la vereda de Yolombó, municipio de Suárez en el departamento del Cauca, abogada, lideresa social y ambiental, quien ha luchado en contra de la explotación de multinacionales como Anglo Gold Ashanti, títulos de explotación minera y la desviación del Río Ovejas, defensora de derechos humanos, feminista, madre de dos hijos, quien fue representante del Consejo Comunitario del corregimiento de la Toma y miembro del Consejo Nacional de Paz y Convivencia.

Con Francia Márquez se han juntado procesos y personas de distintos sectores del bloque popular y de la sociedad en general que permitieron el posicionamiento del relato de los nadies. Les nadies son las personas que nunca han tenido voz, son las personas que han sido víctimas de la eliminación sistemática institucional a lo largo del territorio nacional en veredas y barrios, son las personas excluidas sistemáticamente de las decisiones políticas que refieren al bien común; las mujeres negras, los jóvenes, campesinos, líderes y líderes, personas con hambre, la clase trabajadora, los ríos, las montañas.

Es por esta juntanza que más que una candidatura, se posibilitó la construcción de un proceso colectivo.

El Ubuntu (Afrofeminas, 2021) “Soy Porque Somos” no es un slogan electoral sino una filosofía de vida, un principio de la sabiduría africana que nos invita a abandonar el paradigma individualista que prima en la actualidad y propone que “una persona, es una persona a causa de las demás” nos habla del bien común, la interconexión, la potencia colectiva. Esto permitió materializar apuestas de las poblaciones históricamente excluidas y desmintió a quienes seguían creyendo que las movilizaciones sociales, como las del 2021, no afectarían el devenir del país.

Fueron incontables los comentarios racistas y sexistas con los que bombardearon la candidatura de Francia, práctica de comunicación hegemónica que se agudizó a medida que llegaban las elecciones. La actual vicepresidenta electa tiene más acogida en la sociedad en general, aunque desde los medios y políticos tradicionales se habla de la narrativa del “odio de clases”, esta es una oportunidad para que como sociedad reflexionemos sobre el racismo y la misoginia, como condiciones estructurantes de nuestra cultura.

Un elemento extra tiene que ver con el hallazgo, que no parece muy novedoso, pero sin duda es fundamental para tener una lectura de la realidad integral, resultado de una gran conversación realizada por diferentes universidades a nivel nacional (Andes, Eafit, Norte, Valle, Nacional y UIS) que concluye que los colombianos y las colombianas estamos tristes: “Contrario a lo que pensábamos, la rabia no es la emoción predominante. La tristeza y el miedo son prevalentes cuando las personas hablan de lo que hay cambiar y mejorar en el país, mientras que la alegría es la emoción más recurrente al hablar de lo que debemos mantener o cuidar”.

Esta realidad se enfrenta en el ámbito narrativo con la avasallante alegría que rodea a la figura de Francia Márquez. Como afirma Iván Darío Ávila, citando a Gilles Deleuze, “el poder nos quiere tristes”. Para Ávila esto significa, entre muchas otras cosas, que “el poder, entendido aquí como el orden establecido, con sus respectivas posiciones de privilegio y subordinación, nos quiere serios o cabizbajos, pues solo así dicho orden se convierte en equivalente de la realidad en su totalidad (Realpolitik).

En otras palabras, los afectos asociados a la tristeza convierten al orden establecido en el único posible, incluso en su infernal intensificación (tristeza metamorfoseada en depresión). La alegría, por su parte, aun en las situaciones más dolorosas, conduce a una percepción diferente de la realidad, la cual, por supuesto, involucra aquellos elementos que aborrecemos, pero va mucho más allá: Es capaz de percibir la potencia inusitada que anida en lo supuestamente dado” (Ávila, 2022).

¿Y qué tiene que ver esto con Francia Márquez? Pues bien, Francia es sinónimo de alegría, ella hizo escuela social y política desde los pueblos negros, quienes le han puesto caja y bombo a su resistencia. Esa alegría le devolvió la esperanza a muchas personas quienes decidieron apostar por su elección, llevándola a ser la tercera votación más alta en todas las consultas presidenciales lo que, en perspectiva, significa matizar el peso de la figura de Petro al interior del Pacto Histórico.

Hacia adelante, veremos el crecimiento de su figura política impactando positivamente en la manera de plantear y hacer política dentro del Pacto y posibilitando que, si los movimientos sociales asumen su papel, se marque un límite entre la política electoral y la construcción autónoma de los mismos en tanto agenda, movilización y mandato.

¿El uribismo en declive?

El uribismo, movimiento político que desde 2002 logró concentrar a los sectores más reaccionarios de la derecha en Colombia no atraviesa su mejor momento. Las renuncias masivas de militantes del Centro Democrático, la caída sustancial de su votación en las pasadas elecciones legislativas y la no invitación a la conformación de la Coalición de derecha por la presidencia, Equipo por Colombia, son solo muestras de que el uribismo vive su ocaso. Y no es menor que su líder, Álvaro Uribe Vélez, el político de derecha más influyente en Colombia de las últimas dos décadas se enfrente hoy a la socavación de su legitimidad.

Sin embargo, el declive del uribismo no se extiende a los aliados económicos/empresariales territoriales ni a los actores armados y criminales o a los terratenientes que se cobijan bajo esta expresión política.

Al ex mandatario, que hace unos años parecía intocable de acuerdo con el imaginario popular, se le impuso la medida de detención preventiva el 4 de agosto de 2020. Lo anterior obligó a Uribe a abandonar su curul en el Congreso de la República y a ausentarse de las campañas de los candidatos de su partido.

Sin duda, sus líos judiciales fueron clave para frenar su influencia en la dinámica electoral del 2022: Según RCN Radio, el expresidente cuenta con más de 180 denuncias en la Comisión de Acusaciones de la Cámara —de las cuales, menos de la mitad avanza lentamente— y 28 investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por hechos ocurridos cuando era gobernador de Antioquia (1995-1997), además de tener denuncias penales por eventos sucedidos como senador (2014-2020).

Es importante recordar que Uribe cerró el año pasado con la tasa de favorabilidad más baja desde el año 1996. Según Invamer Poll, el expresidente registró una favorabilidad del 19%, mientras que su desfavorabilidad supera el 67%. La cifra del último año contrasta con el 85% de favorabilidad que registró en 2008 o el 75% con el que cerró su administración.

Entre las transformaciones de las condiciones materiales que pueden dar explicación a la ruptura de la hegemonía del uribismo y la derecha en el país se encuentran el tránsito que el mundo estaba dando a nuevas formas de producción, explotación y acumulación; formas que además fueron aceleradas por la pandemia.

Los deslindes entre un sector retardatario, terrateniente, y una burguesía más cercana al capitalismo moderno, hacen que el uribismo represente un obstáculo y retroceso para el mismo establecimiento. En esa medida, no es extraño que el debilitamiento de este movimiento, su partido y su líder, respondan a un intento impulsado por el establecimiento para transitar a este nuevo ciclo de acumulación de capital que atraviesa el mundo. Adicionalmente, es innegable que el cambio generacional trajo consigo nuevas exigencias, que no excluyen las exigencias de representación política.

Lo anterior no está desconectado de la gestión nefasta del último discípulo de Uribe, Iván Duque, quien desde 2018 llegó a ocupar la presidencia con la bandera desgastada de la seguridad. Esta seguridad se vio traducida en el recrudecimiento del conflicto armado, el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, firmantes de paz y una respuesta violenta e ilegal hacia la protesta social.

Las condiciones expuestas con antelación pueden aproximar el fin del uribismo, pero la derecha colombiana ha demostrado por décadas su capacidad de mutar y reinventarse. Es por eso que es necesario traer a la discusión a candidatos que han hecho un esfuerzo por mostrarse distanciados del uribismo, pero que en últimas encarnan la continuación de un proyecto político. En la actualidad Federico Gutiérrez figura como el candidato de la derecha para los próximos comicios que tendrán lugar en mayo.

Algunas Conclusiones.

Incertidumbres de horizonte

El actual momento histórico se caracteriza por una disputa y tránsitos de poder hegemónico liderado por Estados Unidos a un mundo es disputa por el liderazgo y control del mercado, una suerte de ampliación de los centros de poder global, todo dentro del mismo sistema-mundo capitalista

En este contexto las propuestas de cambio, son solo ajustes que gravitan entre las propuestas conservadoras y ultra conservadoras.

La crisis planetaria no será atendida de manera real, sino como dispositivo y relato que justifique transitar hacia otros renglones de la economía, sobre el sustento del crecimiento en escala ascendente, lo cual profundizará la catástrofe ambiental y sus consecuencias para más del 50% de la población global.

La guerra por equilibrar poderes emergentes globales continuará y poco a poco se acentuará en las regiones, lo que exigirá a los gobiernos tomar medidas en pro o en contra de uno u otro actor de poder global emergente.

Las alianzas regionales serán cada vez más necesarias.

La migración climática se acentuará provocando una reacción contraria, una suerte de exterminio de la población en vivo y en directo. Esto generará nuevos conflictos, guerras dispersas. Las luchas irán creciendo en estos contextos.

En América Latina se vive un segundo ciclo de progresismo que carga con la ofensiva imperialista y de la derecha. Pero en lugar de ser un aliciente y templanza para la lucha por el socialismo o por cambios estructurales, al parecer los golpes lo han ablandado.

En palabras de (De Zubiría, 2020) una buena parte de las izquierdas institucionales se desestructuran, hasta convertirse en partidos del orden, abandonando sus perspectivas revolucionarias. Es más, volvieron a confundir reforma con revolución, cayendo finalmente en el más craso reformismo.

Para algunos movimientos brasileños, el posible tercer gobierno de Lula, será el de menos alcance. Ya Lula, exhibiendo un pragmatismo elocuente de este segundo ciclo de progresismo, hace alianzas con sectores de la derecha.

Petro en Colombia hace lo propio, en la idea de que lo que se necesita es llegar al gobierno, pero no se responde sobre el alcance de ese ejercicio y las trabas que las alianzas le imponen a un gobierno apenas de corte democrático, en el marco de las limitadas democracias representativas.

Económicamente la mayoría de los proyectos de centro izquierda tienden hacia un modelo de capitalismo keynesiano o hacia un capitalismo de Estado. A pesar de que algunos de los partidos y movimientos políticos consideran necesario este tránsito como forma previa al socialismo, no es clara aún la conexidad entre ambos modelos.

Estamos, sin duda, en un contexto de oportunidad para mantener vivo un relato de la legitimidad de las formas de ser y hacer autónomas, de un crecimiento en expresiones de Poder Popular que no necesariamente deben entrar en conflicto con otras posibilidades también únicas en la historia como tener un gobierno progresista.

Es el momento de superar la falsa dicotomía entre disputar el ejecutivo y profundizar el poder de la gente porque lo que se viene lo exige: La oligarquía se valdrá de estructuras armadas ilegales y extrajudiciales para frenar cualquier victoria popular, electoral y no electoral, y se trata de una estrategia global-regional de reposicionamiento de un modelo de muerte que usa una clara combinación de todas las formas de dominación.

Nota: el texto completo con su respectiva bibliografía será publicado en la Revista de ciencias sociales Kavilando: https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/issue/archive

*Autores:

Alfonso Insuasty Rodríguez Docente Investigador Universidad de San Buenaventura

Yani Vallejo Duque, Abogado, magister en derecho penal, defensor público, investigador Grupo Kavilando

Eulalia Borja, socióloga, coeditora Revista Kavilando, equipo Editorial Revista El Agora USB e investigadora Grupo Kavilando

Daniel Ruiz Bracamonto Investigador Grupo Kavilando y la Agencia Colombia Informa

Luia Alfredo Burbano Narvaez. Investigador CedINS

-CIAM-

Referencias:

Alianza Colombia Libre de Fracking. (21 de junio de 2022). Sobre el nuevo Gobierno y la prohibición del fracking en Colombia. Obtenido de Alianza Colombia Libre de Fracking: https://colombialibredefracking.wordpress.com/2022/06/21/sobre-el-nuevo-gobierno-y-la-prohibicion-del-fracking-en-colombia/

Comisión de la Verdad. (julio de 2022). Informe final Comisión para el Esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Hay Futuro si Hay Verdad. Obtenido de Comisión de la Verdad: https://www.comisiondelaverdad.co/

Contraloría General de la República. (12 de diciembre de 2018). Riesgos y posibles afectaciones ambientales al emplear la técnica de fracturamiento hidráulico en la exploración y explotación de hidrocarburos en Yacimientos no convencionales en Colombia. Obtenido de CGN: https://www.contraloria.gov.co/documents/20125/969107/Riesgos+y+posibles+afectaciones+ambientales+al+emplear+la+t%C3%A9cnica+de+fracturamiento+hidr%C3%A1ulico+en+la+exploraci%C3%B3n+y+explotaci%C3%B3n+de+hidrocarburos+en+yacimientos+no+convencionales+en+C

El Espectador. (21 de abril de 2022). Un juzgado suspende la licencia ambiental de dos pilotos de fracking en Puerto Wilches. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/ambiente/blog-el-rio/un-juzgado-suspende-la-licencia-ambiental-del-piloto-de-fracking-en-puerto-wilches/

FIP, WWF y ADELPHI. (2021). Un clima peligroso: Deforestación, cambio climático y violencia contra los defensores ambientales en la Amazonía colombiana. WWF Alemania: Berlín. WWF Alemania: Berlín. Obtenido de IDEASPAZ: https://ideaspaz.org/media/website/WWF_ColombiaAmazonas_Resumen_ES.pdf

IPCC. (2022). Resumen para responsables de política (H-O. Portner, DC. Robers, ES Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor. A. Langsdorf, S, Lonschke, V, Moller, A. Okem, B. Rama.). Cambridge: Universidad de Cambridge.

Ministerio de Ambiente. Colombia. (marzo de 2021). Resultados del monitoreo deforestación 2020 – primer trimestre 2021. . Obtenido de Instituto de Hidrología,

Meteorología y Estudios Ambientales: http://www.ideam.gov.co/documents/10182/113437783/Presentacion_Deforestacion2020_SMByC-IDEAM.pdf/8ea7473e-3393-4942-8b75-88967ac12a19

Peña Gómez, J. P. (25 de diciembre de 2021). Peña Gómez, Johana Paola. Revista Iberoamérica Social n°XVIII (2022) Ecología política de la deforestación en la Amazonía caqueteña en Colombia: apropiaciones modernas y posmodernas de la naturaleza. Quito, Ecuador. Iberoamérica Social, 9(17), 40-65. Obtenido de https://iberoamericasocial.com/ecologia-politica-de-la-deforestacion-en-la-amazonia-caquetena-en-colombia-apropiaciones-modernas-y-posmodernas-de-la-naturaleza/

Rodriguez, S. (26 de junio de 2022). Biden's new Latin America juggling act: How to handle Colombia's new president. Obtenido de Político.com: https://www.politico.com/news/2022/06/23/joe-biden-gustavo-petro-colombia-00041963

UNODC. (julio de 2022). Colombia, Explotación de oro de aluvión: Evidencias a partir de percepción remota. . Obtenido de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: https://www.unodc.org/documents/colombia/2021/Agosto/Colombia_Explotacion_de_Oro_de_Aluvion_EVOA_Evidencias_a_partir_de_percepcion_remota_2020.pdf

Yanguas Parra, P., Strambo, C., Strambo, C., & Araujo, J. V. (diciembre de 2021). El ocaso del carbón y la necesidad de una transición justa en Colombia. Obtenido de Instituto de Ambiente Estocolmo: https://cdn.sei.org/wp-content/uploads/2021/12/21121-ortiz-arond-reporte-transiciones-justas-la-guajira-y-cesar.pdf

Zarate, F., & Hildebrando, C. (2018). Transformaciones ambientales inaplazables de Colombia en el siglo 21. Agenda de transición democrática: otra Colombia es posible. Bogotá: Fundación Heinrich Boll.

NOTAS: