Por: Revista Insurrección

Este año que concluye demostró, cómo el sistema político colombiano se mantiene y reproduce, a la manera como lo hacían los monstruos mitológicos de varias cabezas, que para neutralizarlos había que cortarlas todas a la vez.

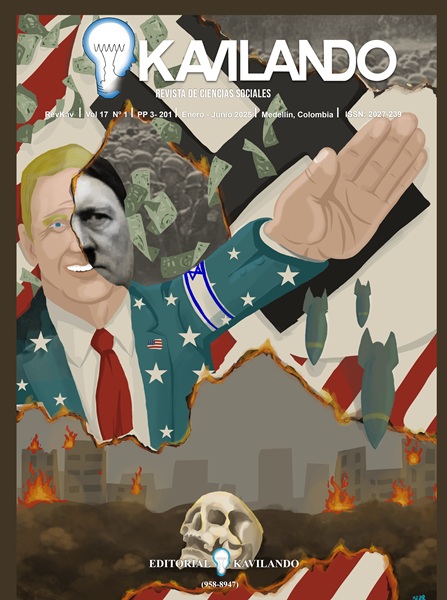

Ejerció como cabeza visible del régimen, el gobierno de Santos, ya desgastado, luego de 6 años y medio de mandato. A su derecha extrema siempre estuvo, el ex presidente Uribe Vélez, ejerciendo como la cabeza del accionar ilegal e ilícito. Y detrás de ambas, aparentando no ejercer, estuvo y estará la cabeza imperialista; de tal forma que cuando las dos primeras entran en desacuerdo y 'se muestran los dientes', esta tercera entra en acción e impone el orden.

La cabeza imperial

En los primeros días de diciembre, después de la elección de Trump, apareció en Bogotá el vicepresidente saliente de los Estados Unidos, con un mensaje de tranquilidad para la elite dominante, en el que le garantizaba la continuidad del Plan Colombia. Lo que les dijo, resume su sentir para con el primer aliado del imperialismo norteamericano, en esta parte del mundo [1]:

“Colombia es la piedra angular de lo que sucede en el continente y su éxito es la clave de la estabilidad del hemisferio. Estamos muy interesados en su éxito”.

Lo que significa, que si el cachorro cuida los intereses del imperio, los EEUU seguirán cuidando al régimen colombiano.

Como se trata de cuidar intereses, hay que enumerarlos. Las materias primas que son un bien común de las colombianas y colombianos, son el primer motivo de interés de las corporaciones multinacionales, sobre todo las minero-energéticas y claro también les apetecen las tierras de primera calidad, ojalá que sean baldíos de propiedad pública. Así, Santos diga que “fracasó la política antidrogas” impulsada por los EEUU, tiene que ejecutar la fumigación aérea con glifosato contra los cultivos de coca, porque así lo manda el Plan Colombia.

Paralelo al acuerdo de dejación de armas que firmaron con las FARC, prosiguió el acoplamiento a la OTAN de la Fuerzas Militares del régimen, por medio de un rediseño hecho público en agosto; el que fue monitoreado por el Cuartel General de esta alianza militar ofensiva, con sede en Bruselas. Esta decisión va en contravía de la meta de “mantener a América Latina y el Caribe, como una zona de paz”, sostenida por todas las naciones vecinas.

La cabeza legal

Este año culminaron las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Santos, que tuvieron su mayor reto con la pérdida del plebiscito del 2 de octubre, la que impuso una renegociación de los acuerdos del 26 de septiembre y obligó a que se refrendaran los acuerdos finales a través del Congreso. Los opositores a esta solución política del conflicto, durante esta renegociación sacaron nuevas ventajas, con las que esquivan asumir sus responsabilidades como determinadores de crímenes durante el conflicto; decisión cuestionada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein [2]:

“Han modificado el acuerdo de paz al restringir la definición legal internacional de responsabilidad de la comandancia”.

En cuanto a las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, el gobierno siempre las mantuvo a la zaga de la mesa de La Habana, con la pretensión de imponer a los elenos, el modelo y el camino hecho con los farianos. Los dos acuerdos de Agenda y de continuidad de los diálogos firmados con el ELN, el 30 de marzo y el 6 de octubre, fueron rotos por el gobierno, con el ánimo de renegociarlos e imponer sus posiciones; lo que mantiene estas conversaciones en un estado de congelamiento.

Junto a su agenda de diálogos, Santos mantiene la estrategia contrainsurgente de control territorial, en la que sigue dedicando el 70 por ciento de las Fuerzas Militares a cuidar los intereses de las multinacionales y de las grandes empresas criollas. A la vez que reprime la protesta social, como la movilización campesina, étnica y popular de junio y el paro de los camioneros que duró 49 días; quienes reclaman el cumplimiento de acuerdos recientes firmados por el gobierno. El nuevo Código de policía apunta a extremar la represión a la sociedad, ley que debe aplicar la Policía nacional, institución que este año cayó a los niveles más bajos de prestigio, por la corrupción generalizada que la corroe.

A causa de la extracción acelerada de recursos minero-energéticos colombianos, al finalizar este 2016, se elevó el número de los 80 los conflictos ambientales; los que adquieren un carácter de calamidad en zonas más golpeadas por el extractivismo, como la Guajira, el Chocó, el Cesar y el Cauca, que son los Departamentos más pobres y excluidos, en donde cunde la mortandad infantil por hambre, y la ausencia de los mínimos servicios de salud para la población.

La cabeza tenebrosa

Es tradición en la contrainsurgencia, eliminar al opositor de manera encubierta, y en este año que concluye fue notoria la persecución política contra los líderes sociales y de izquierda; por medio de asesinatos, desapariciones, destierros y amenazas; ataque de los que nadie se responsabiliza y el régimen encubre y banaliza, diciendo que: “no existe la denominada mano negra que esta asesinado líderes sociales... hay vacíos de poder en los territorios... y eso ha derivado en la violencia en contra de líderes comunitarios” [3].

El arte del régimen consiste en mantener el control en cada Departamento, por medio de mafias políticas, que son detentadoras a la vez de los tentáculos legales e ilegales del poder, las que están integradas a los partidos políticos nacionales, como el Centro Democrático o Cambio Radical -el primero contrario a Santos y el segundo hace parte de la coalición de gobierno-. Así, en la Guajira, una sola de estas mafias, la de Kiko Gómez y Marquitos Figueroa (extraditado a los EEUU), es la que monopoliza la burocracia de gobierno, roba las regalías, acapara el contrabando y mantiene el orden con escuadrones armados; para beneplácito de las multinacionales que extraen el carbón y el gas de sus entrañas. Igual ocurre con el clan Sánchez Montes de Oca en el Chocó, Géneco Lacouture en el Cesar, etc.

A la cabeza de la ultraderecha violenta sigue estando el expresidente Uribe, quien desde el principio de este año intensificó su mensaje agresivo, contra todos los intentos de cambios democráticos al sistema imperante, ante los cuales convocó a sus seguidores a mantener una 'resistencia civil'. Cuestionando su beligerancia contra sus críticos, la Corte Suprema [4] llamó la atención a Uribe, al sentenciar que:

“El lenguaje agresivo es una manifestación de violencia. Y usado por un líder político, puede llegar a ser identificado, como una autorización al uso de la violencia física contra el destinatario del discurso descalificador”.

La fuerza de la extrema derecha encubre la corrupción de sus máximos exponentes, como el ex ministro Arias y el ex magistrado Pretelt, neutralizando los juicios que existen en su contra. Y en otros casos, como el de contratistas corruptos -los primos Nule-, logran que les impongan penas irrisorias.

Pero la pandemia de la corrupción se demostró consustancial de todas las facciones de la minoría dominante. El robo de la empresa Coopsalud alcanzó los 1,4 billones de pesos, superado por los robos en Reficar que ascienden a los 8,5 billones. A los que hay que agregar los desfalcos descubiertos en las empresas electrificadoras. Dineros de la corrupción que van a parar a los Paraísos Fiscales, como el denunciado este año en los “Panama papers”.

La espada de Hércules

Cuenta la leyenda que la hidra, al cortarle una a una sus cabezas, éstas le renacían; por lo que Hércules tuvo que cortárselas todas de un sólo golpe. Por esto, enfrentar la antidemocracia y represión del régimen colombiano demanda actuar sobre sus tres cabezas al tiempo; presión que sólo puede originarse desde la mayoría de la sociedad, para que le diga basta a la minoría privilegiada y no siga decidiendo los destinos del país, sin contar con todos los colombianos y colombianas.

El Cuento de los de Abajo

Las luchas en contra del modelo de desarrollo, la disputa por la paz y el desplazamiento de la izquierda como oposición política, caracterizaron el campo de acción de los sectores populares y democráticos en el año que concluye.

Luchas contra el modelo

Gran parte del movimiento popular salió al paro en enero, marzo y junio, exigiendo al régimen el freno de la locomotora minero-energética, la atención integral al campo, el cumplimiento de acuerdos pactados, entre otros. A estas expresiones se sumaron voces contra la reforma tributaria, el alza de servicios públicos y las privatizaciones a lo largo del año.

Estas movilizaciones son reflejo de disputas territoriales. Municipios como Cajamarca, Segovia e Ibagué se alzaron contra la gran minería y/o en defensa de pequeños mineros con paros locales y consultas populares. Los campesinos del Catatumbo se opusieron a la erradicación de cultivos sin soluciones integrales y el Chocó se levantó frente al histórico abandono estatal.

La oligarquía colombiana solo reconoció las demandas del pueblo cuando este paró, y aún reconociéndolas, su política fue el incumplimiento. Por su parte el pueblo que se moviliza en defensa del territorio y el ambiente, ha llegado a niveles de movilización y cohesión importantes entorno a una agenda común de país.

Mas allá de la paz oligarca

A la par del modelo económico, la visión de paz del campo popular se convirtió en un debate necesario para la acción política. El establecimiento planteó el modelo de La Habana bajo la dicotomía de paz versus guerra, lo que se reprodujo en distintos sectores del campo popular.

El proceso de paz sigue teniendo una deuda con la mayoría de la sociedad, que vio en los diálogos de La Habana un proceso lejano y por lo tanto actuó con indiferencia. Es muestra de dicha deuda, el resultado del plebiscito por la paz, donde parte del pueblo ejerció su voto de castigo manipulado por la ultraderecha, que expresa una lejanía con el proceso.

La sociedad participó solo cuando el proceso estuvo en riesgo, la mayoría bajo la consigna de “parar la guerra ya”. Ante la visión del silenciamiento de los fusiles como el objetivo de la paz, también se expresó desde el movimiento popular la necesidad de una profundización del proceso de paz con la sociedad, como protagonista de las transformaciones que el país necesita. La visión de paz del ELN se inscribe en esta corriente.

El movimiento por la paz se expresó en respaldo a los acuerdos de La Habana y a favor de una paz completa, a través de multitudinarias movilizaciones en las principales ciudades y municipios del país, con la participación de amplios sectores sociales. No dejar apagar este movimiento, unificarlo con las luchas sociales contra el modelo, multiplicarlo y convertirlo en proyecto alternativo, es la oportunidad para que la paz del pueblo se sobreponga a la paz oligarca.

A recuperar la oposición política

Las luchas contra el modelo y por la paz con transformaciones fueron invisibilizadas por las empresas de comunicación. Hacer aparecer al sector de extrema derecha encabezado por Álvaro Uribe, como la única oposición dentro del sistema político, fue estrategia para desaparecer a la izquierda del panorama nacional.

Las fracturas dentro de la oligarquía generaron esta falsa dicotomía de gobierno-oposición. El plebiscito por la paz, en donde se ligó el Si y el No a sectores del régimen, fue una muestra de esta manipulación mediática, en donde se quiso presentar a quienes votaron por el NO como seguidores de Uribe, sin embargo, esas apreciaciones no se corresponde con la voluntad de los votantes, pues un porcentaje alto de ellos, manifestó su descontento contra Santos y las FARC.

La responsabilidad de la izquierda legal al no integrarse decididamente a las luchas sociales, al tener posiciones ambiguas ante las políticas gubernamentales y la coyuntura de paz, también explica su realidad marginal como oposición. A pesar de diversos esfuerzos sigue siendo dispersa, centralista y ligada a pocos sectores sociales. La tendencia por superar es a que sean cada vez más limitadas las convergencias, a que primen las luchas intestinas y los intereses de parte.

La llegada del nuevo Movimiento Político producto de los Acuerdos de La Habana, genera la expectativa de una posible apertura del sistema político hacia el campo popular y democrático. Sin embargo, existe la incertidumbre de si van a priorizar las alianzas con sectores de los partidos tradicionales, en lo que han llamado un gobierno de transición o si van a fortalecer el movimiento social y político alternativo al establecimiento. Lo cierto es que este panorama es difícil debido a la correlación de fuerzas imperante, que amplifica la persecución política contra las fuerzas alternativas.

2017: Unidad y lucha

La ultraderecha colombiana espera copar distintos escenarios del sistema político en el 2017, para lo que realiza campaña dentro y fuera de las instituciones contra el proceso de paz y el gobierno actual. Así mismo, la derecha santista tendrá como bandera la defensa de los Acuerdos de La Habana para continuar profundizando el modelo neoliberal. El campo popular debe apartarse del discurso del régimen frente a la paz, consolidar un discurso propio basado en los cambios que necesita el país, unificando y renovando sus escenarios sociales y políticos, para poder presentarse como alternativa viable a los y las colombianas.

____________

[1] El éxito de Colombia es la clave de la estabilidad del hemisferio: vicepresidente Biden de EE.UU. Caracol Radio, 2/12/2016.

[2] ONU advierte sobre nuevos retos tras acuerdo de paz en Colombia. Agencia EFE, 30/11/2016.

[3] Declaración del Fiscal general en la Audiencia pública citada en el Congreso por el asesinato de líderes sociales. Caracol Radio, 7/12/2016.

[4] Decisión de la Corte Suprema de Justicia del 5/12/2016, que responde a la denuncia por injuria y calumnia, hecha por el periodista Daniel Coronell contra Uribe Vélez, el 21/12/2010.