Documento aporte a la construcción del contexto sobre la situación de las mujeres en Colombia, socializado y trabajado en el taller sobre Congreso de los Pueblos – Mujeres, realizado en Medellín el pasado 17 de Enero de 2013.

En economía, Colombia a partir de 2003 ha presentado cifras macroeconómicas con crecimientos superiores al 4%, sin embargo, estos indicadores no se han reflejado en la superación de la pobreza, que según diversos analistas, en los últimos años se ha incrementado, afectando de manera particular a las mujeres. En el 2006 y primer trimestre del 2007 el 60% de la población colombiana vivía en condiciones de pobreza, de estos hogares el 26.6% tienen jefatura femenina. La indigencia, es decir la carencia absoluta de recursos para acceder a alimentación básica diaria, afecta al 25% de la población colombiana; el 31.4% de los hogares en condiciones de indigencia tiene jefatura femenina.

En cuanto al desempleo, éste sigue siendo mayor en las mujeres “la tasa de desempleo es mayor en las mujeres (55%) que en los hombres (45%); y se destaca que en el sector servicios (Comercio al por mayor y menor / Servicios, Comunales, sociales y personales y otros) es donde se ubica mayoritariamente la oferta de trabajo femenina, de allí sus altas tasas de desempleo que alcanzan hasta el 50%”. En relación con las mujeres que han accedido a un empleo, su situación sigue siendo de desventaja respecto de los hombres, las mujeres se ubican más en la informalidad; reciben menos salario que los hombres y en los ámbitos laborales formales ocupan puestos inferiores ó subordinados. En Colombia es del 56%. El modelo económico vigente, por lo demás, genera mayor demanda de empleo hacia las mujeres, pero bajo condiciones precarias e inestables.

De otra parte, las mujeres con menores niveles de educación también sufren las inequidades del mundo laboral. En promedio, 80% de las mujeres trabajadoras ganan menos de dos salarios mínimos legales vigentes, y un salario mínimo mensual de 520.000 pesos (163USD), sólo alcanza para cubrir el 45% de la canasta familiar básica. Con la reforma laboral, Ley 789 de 2002, las mujeres redujeron gastos en educación, salud y vivienda, además de cuidado personal y ahorros. En contraste, sus jornadas laborales se extienden por más de 16 horas al día, y se redujo en 25% el pago dominical de descanso. Las mujeres colombianas hoy trabajan más y son más pobres. Sus jornadas se extienden sumando el trabajo doméstico no remunerado con la jornada laboral.

Igualmente persisten en el país, prácticas discriminatorias para el acceso a puestos de trabajo por parte de las mujeres. En el ámbito laboral los derechos de las mujeres se ven vulnerados cuando son sometidas a algunas prácticas y pruebas diagnósticas que legalmente están prohibidas, como la prueba de embarazo o de VIH/sida. Entre las mujeres que han solicitado trabajo, una de cada tres ha tenido que presentar prueba de embarazo como requisito para acceder al empleo, un 2 % certificaciones de esterilización, 5 %, prueba de VIH/sida y un 4% de las mujeres ha sido despedida de su trabajo estando embarazada, de conformidad con la información suministrada por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud.

Derecho a la Educación

En relación con el acceso de las niñas al sistema educativo en el nivel básico, se considera “La cobertura neta en primaria ha sido similar durante la última década; en el 2004 era de 86% para las niñas y 87% para los niños. En el mismo año, en secundaria la cobertura para las mujeres (72%) es mayor que para los hombres (68%)”. Sin embargo, la presencia de hombres y mujeres en el sistema educativo colombiano no se refleja en el mundo laboral, ya que las mujeres siguen ocupando lugares subordinados, lo que conlleva la existencia de factores cualitativos que influyen negativamente en las mujeres y les impiden el desarrollo integral de sus capacidades. Por tanto, la equidad de género en el sistema educativo no se limita al logro de la igualdad numérica en el nivel de acceso.

En efecto, se mantienen los siguientes factores de desigualdad en contra de las mujeres en el sistema educativo: diferencias significativas en los logros educativos entre hombres y mujeres, afectación diferenciada en deserción escolar, en educación superior, persistencia de carreras tradicionales para las mujeres y de estereotipos sexistas.

Además la violencia hacia las mujeres en el ámbito educativo se ha convertido en una práctica constante por parte de docentes y administrativos, que menos precian el trabajo de las mujeres, las subvaloran y las acosan sexualmente.

Derecho a la participación política

En Colombia, la ley de cuotas (ley 581/2000) sólo se establece para los cargos decisorios de la administración pública, es decir no existe una ley de cuotas para los cargos de elección popular. Si bien los grandes partidos incluyen en sus estatutos la promoción de la participación femenina, en la práctica del ejercicio electoral las mujeres no aparecen. “Las elecciones del 2006, en las que el 51.3 % de los votos los pusieron las mujeres, la proporción de mujeres en las listas de elección para Senado y Cámara en partidos como el Liberal, Conservador, el Polo Democrático, Cambio Radical o el Partido de la U, no superó el 14 por ciento. En cambio, en movimientos como el MIRA y ASA se logró la paridad: el 50 por ciento de sus listas fueron conformadas por mujeres.” La ausencia de mujeres en las listas de los partidos más exitosos electoralmente dio como resultado un descenso en las mujeres elegidas para la Cámara. Actualmente se ha logrado un 14 por ciento de representación de mujeres en el Congreso.

Derechos sexuales y reproductivos

Aunque la salud sexual reproductiva es un asunto tanto de hombres como de mujeres, en las mujeres tiene mayor importancia, por la especial repercusión de enfermedades relacionadas con las condiciones biológicas que posibilitan la maternidad. En salud sexual y reproductiva de las mujeres se considera que las principales afecciones tienen que ver con: la maternidad, las enfermedades de transmisión sexual y la infección por VIH/Sida.

Aunque a nivel general, se ha avanzado en este tema, se reconoce la existencia de diferencias significativas en mortalidad materna entre las distintas regiones del país, es decir, en las grandes ciudades capitales de departamento se tienen índices mejores, por ejemplo, para Bogotá en 2006 la cifra se encuentra en 5012, similar en el Departamento de Santander que para el mismo año se ubica en 53, mientras que para el Departamento de Bolívar, el índice es de 9413, (recordemos que el Objetivo del Milenio en esta materia es de 45) elevándose de manera importante en los departamentos con mayor presencia de grupos poblacionales Indígenas y afrodescendientes.

En lo referente a la tasa de natalidad, indica el crecimiento continuado de la tasa de fecundidad en las adolescentes, que pasó del 19% en 2000 al 21% en 2005 y en 2008, se ubicó en el 22%.

De otra parte, se encuentran patologías que afectan de forma específica a las mujeres como el cáncer de cuello uterino y las diferentes enfermedades de transmisión sexual, en especial, la infección por VIH/SIDA. Los Objetivos del Milenio para Colombia determinaron como meta al 2015, reducir la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino a 5.5 muertes por 100.000 mujeres. Sin embargo, el panorama no es alentador, el cáncer de cuello uterino sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres de 30 a 59 años de edad. Colombia posee una de las más altas tasas de esta enfermedad en el mundo, aumentó del 54% al 62% y los fallecimientos de mujeres de 20 a 49 años se incrementaron por la misma razón, de 34% a 37%”.

En relación con el SIDA, “Colombia es el tercer país de América Latina con más infectados de sida, con alrededor de 170.000. Así lo reveló el estudio del programa de las Naciones Unidas sobre Sida, de la misma forma advirtió que en los últimos años el número de mujeres infectadas con el virus ha ido en aumento hasta llegar en 2007 a unas 550.000. En 2001 se estimaban que la cifra era de 450.000”.

A pesar del enorme avance para la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres colombianas que significó la expedición de la Sentencia C‐355 de 2006, por medio de la cual la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias específicas “Cuando la vida o la salud (física o mental) de la mujer esté en peligro, cuando el embarazo sea resultado de violación o incesto y cuando se diagnostiquen graves malformaciones fetales que hagan inviable la vida fuera del útero”.

La posibilidad de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos señalados, se encuentra restringida por diferentes prácticas que han sido identificadas por la Procuraduría General de la Nación y que pueden resumirse en: La exigencia de requisitos adicionales para autorizar y llevar a cabo la práctica del aborto, no disponibilidad de los servicios, la objeción de conciencia y actuaciones del personal médico destinadas a influir en la decisión de las mujeres de practicarse una interrupción voluntaria del embarazo.

Violencias hacia las mujeres

En el ámbito familiar, las mujeres colombianas son víctimas en sus relaciones de pareja de la agresión física y psicológica permanente: en 2008 se atendieron 89.803 casos, de estos 58.533 corresponde a violencia entre pareja, de estos 52.180 casos corresponden a mujeres maltratadas por su pareja hombre, lo que constituye un porcentaje de mujeres víctimas de 89%. El Estado no presenta estadísticas discriminadas por tipo poblacional (campesinas, indígenas, afrodescendientes). A estas impresionantes estadísticas se suman las dificultades encontradas en el sistema penal acusatorio para que las víctimas accedan a un proceso penal que garantice sus derechos, las decisiones judiciales discriminatorias y favorables a los victimarios y finalmente las deficiencias institucionales.

La situación de las mujeres en Colombia en relación con el delito de tráfico de personas, no es mejor en comparación con las otras formas de violencia, careciendo incluso de estadísticas confiables, según el Das “El DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) estima que entre 45.000 y 50.000 personas son víctimas de trata para tráfico sexual”, esta cifras muestran como principales víctimas a las mujeres y en menor proporción a los hombres, niños, niñas y jóvenes.

Se ha reconocido igualmente la existencia de otras formas de violencia y coerción contra las mujeres habitantes de territorios dominados por grupos de paramilitares que imponen formas de comportamiento, de vestimenta y/o relaciones afectivas de las mujeres con miembros de un bando ó castigos a las mujeres vinculadas afectivamente con integrantes del grupo armado enemigo. La violencia sexual es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexuales. La violencia física, psicológica y sexual ejercida por los actores del conflicto armado sobre las mujeres tiene por objeto el lesionar, aterrorizar y debilitar al enemigo para avanzar en el control de territorios y recursos económicos.

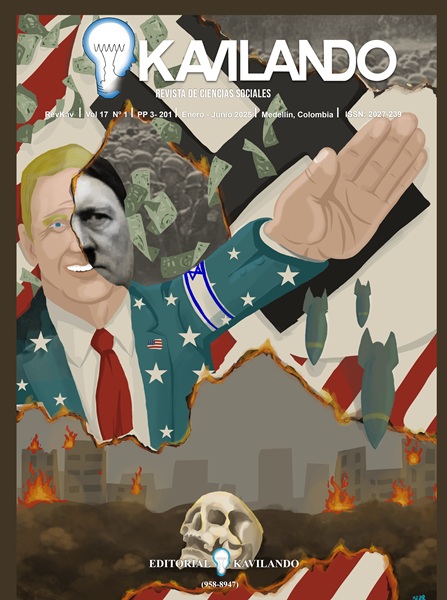

Las mujeres de todas partes sufren violencias simbólicas; se enfrentan a los valores masculinos impuestos y universales, los lenguajes sexistas y modelos impuestos de ser mujer y la reproducción de estos roles en la cultura, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Se atribuye un menor valor a la posición social de las mujeres a través de imágenes y estereotipos que ayuda a perpetuar el rol de subordinación y la discriminación.

Conflicto armado

El conflicto armado y la permanente violación a los derechos humanos han ocasionado una grave crisis humanitaria que ubica a Colombia como el segundo país con mayor número de personas desplazadas internas en el mundo después de Sudán. La garantía y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en medio del conflicto armado y del desplazamiento se dificulta de manera considerable. Cuatro de diez familias en situación de desplazamiento poseen jefatura femenina. Las consecuencias especiales que tiene el desplazamiento en las mujeres, son sobre todo en el cambio radical, traumático y repentino de estructura familiar y roles, geografía, cultura, comunidad y condición socioeconómica y exposición a amenazas, violencia y discriminación basada en su género por parte de los actores del conflicto que causaron el desplazamiento o de las poblaciones receptoras.

Cada 6 horas una mujer colombiana es abusada por causa del conflicto armado y un promedio diario de 245 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia. Entre el 2001 y el 2009, fueron abusadas sexualmente 94.565 mujeres, más de 26.000 quedaron embarazadas, y en la última década cerca de 400 mil fueron abusadas. Acción social tiene registradas más de 1.950.000 desplazadas: el 30% salió de sus hogares por violencia sexual y el 25% volvió a sufrir abuso en sus lugares de refugio. Muy pocos casos han sido judicializados.

A partir de los años 70, Colombia era tenida como un referente en la Región en cuanto a avances en los asuntos de género, pues se logró una importante conquista de espacios en el sector financiero y en la tecnocracia, donde la mujer preparada asumió con gran competencia la dirección en los niveles técnicos de diversos gobiernos. Pero en lo corrido de este siglo, Colombia ha descendido seis puntos en el índice de diferencias de sexo de 2009 al pasar de la posición 50 a la 56. Este informe revelado por el Fondo Económico Mundial, compara las oportunidades y opciones económicas, el poder político, la educación y el acceso a la sanidad de hombres y mujeres de 134 países. Pero la cifra preocupa aún más cuando se trata el tema de la participación política, pues allí nos ubicamos en el deshonroso puesto 113 al igual que la República del Congo, siendo el país latinoamericano con más baja puntuación.

Movimiento de Mujeres En Colombia

El gran esfuerzo que han realizado las mujeres durante más de 200 años para salir de la subalternidad y la negación constituidas a través de las construcciones culturales, incluidas las leyes; han sido las significativas luchas que han subvertido y subvierten la ancestralidad de los roles entre los hombres y mujeres constituidas históricamente: lo público y lo doméstico, la sexualidad, el poder político y económico. Luchas que actualmente identifican los logros identitarios en el terreno social, cultural y político de los movimientos y acciones de las mujeres.

La lucha por la ciudadanía, el sufragio y los derechos de las mujeres, la paz, antiglobalización, anticapitalismo, contra la militarización; son temas en los que se resalta la construcción del movimiento social de mujeres y feministas en América Latina y por supuesto en Colombia. La diversidad de actitudes, ideas y posicionamientos sobre estos temas muestra la heterogeneidad de estos procesos cuyos retos están relacionados con la dificultad en conseguir espacios de libertad y la permanencia de las mujeres en situación de desigualdad, subordinación y opresión que incluyen formas estructurales como la feminización de la pobreza, la discriminación salarial, la segregación sexual del mercado del trabajo, el tráfico de mujeres, además de la violencia sexual- la violación, la esclavitud, la prostitución forzosa y los embarazos forzados-, la criminalización de las mujeres y sus organizaciones, la violencia a por motivos étnicos, culturales y raciales, elecciones sexuales, crímenes masivos de mujeres, entre otros.

Si bien existen innumerables grupos y organizaciones sociales de mujeres en todo el país, resulta particularmente difícil cuantificarlos y dar cuenta precisa de sus dinámicas. Con distintos orígenes históricos y sociales, adquieren una visibilidad mayor a contar de los años 70 y 80 lo cual ha configurado una gran variedad de organizaciones de tipo comunitario, social, Ong´s, federaciones, asociaciones, cooperativas, grupos juveniles, feministas, sindicales, organizaciones y movimientos políticos, gremiales, académicas, cívicas que plasman de manera heterogénea, con diversos liderazgos, con diversas tendencias y con protagonismos variados.

En las diferentes expresiones del movimiento de mujeres confluyen diferentes sectores de clase, etnia, pensamiento y posiciones políticas. En el que se desarrollan tendencias diferenciales, con procesos, estrategias y propuestas propias. No obstante de su diversidad y radios de acción, se tienden lazos de solidaridad y se construyen micro-poderes con posibilidades de irrumpir y subvertir el orden establecido y el sistema de relaciones dominantes en la sociedad: a través de sus organizaciones populares, organizaciones sindicales, organizaciones campesinas, organizaciones feministas, como expresiones de un movimiento pluriclasista, pluriétnico y pluralista.

Dentro de los movimientos de mujeres o expresiones de iniciativas de corte aglutinador y nacional, encontramos: - El movimiento de mujeres contra la guerra que es encabezada por la Ruta Pacifica. - El movimiento social de mujeres contra la guerra y por la paz, que es encabezado por la OFP. - La Red de Mujeres del Caribe, en el cual están 120 organizaciones que están apostando más a la regionalización del Caribe. - La Marcha de Mujeres Campesinas. - Marcha de Mujeres, que se agrupa a la Marcha Mundial de Mujeres con agenda de encuentros internacionales centrada en una agenda contra la militarización. - Casa de la Mujer, un trabajo más institucional, enfoque temas de género, apoyo jurídico y formación. - Red de Mujeres de Negro, es una iniciativa internacional y tiene asiento en el país. Su objetivo es la no militarización de la vida.,- El movimiento de mujeres comunales, aunque tienen mayor incidencia de la dinámica institucional su proyección es organizar las mujeres de las Juntas Comunales. - Las mujeres Familias en Acción, también de corte institucional se ha convertido en una expresión de mujeres de incidencia nacional, que intentan legitimar el régimen. - Liga de la Mujer para un Mundo Mejor, es otra iniciativa que hace presencia en el país. - Federación de Mujeres Campesinas, localizada más en Nariño.

Los datos y estadísticas fueron tomados de:

Encuesta nacional de Demografía y Salud, Estudio del programa de las Naciones Unidas sobre Sida, Informe del Fondo Económico Mundial, Informe Nacional de Trabajo Decente, Informes de Acción Social, informes del DAS