Por: José Fernando Valencia Grajales. Kavilando.

El profesor Joan Carles Mèlich, nos invita a ser honestos principalmente con nosotros mismos, a desligarnos de los perjuicios y principalmente a transformarnos.

Pero ello solo es posible cuando reconocemos nuestro entorno, nuestro contexto a comprendernos dentro de nuestro trayecto histórico, que a su vez puede obligarnos a rectificarnos, a reubicarnos y a comprender que somos el producto de ese momento particular de nuestra existencia o de la existencia en común que nos precede.

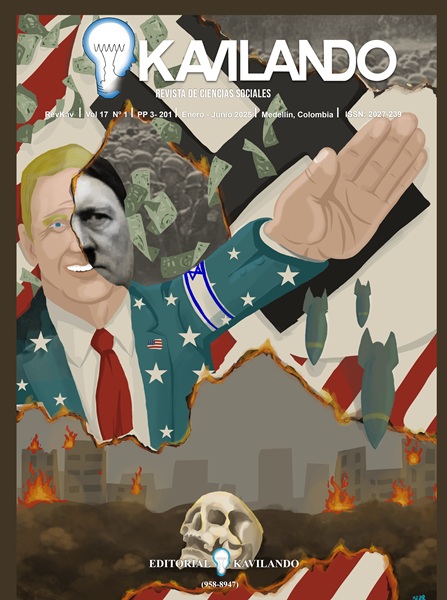

Para Mèlich su lámpara nace de los textos que escribe sobre el holocausto nazi, y como al intentar rescatar la memoria, descubre como el término antisemitismo se convierte en un calificativo que desnaturaliza incluso el propósito de quien defiende la complicidad del crimen puede convertirse en arma que ataca a todo aquel que no va en la misma vía de los guardianes (Mèlich, 2006). En este mismo sentido el hombre debe buscar de forma profunda y reconstruir su vida desde la niñez, en búsqueda de los elementos que impactaron los comportamientos personales que generaron los traumas y prejuicios, y que a su vez genera las decisiones para luchar o culpar a otros y que en el camino solo pueden generar señalamientos que posiblemente solo se deben a nuestras percepciones a priori, a nuestra búsqueda de proteger a la víctima, o a nosotros mismos que nos sentimos víctimas, sin que por ello medie una pregunta si lo nuestro es igual a lo de los otros, o si lo mío es realmente más difícil que lo de los otros, o lo que es peor señalar a otros de dictadores, verdugos o victimarios.

Los términos califican y acusan esto es lo que ocurre cuando señalamos a otro de antisemitista (Mèlich, 2006), ¿pero quién puede hacerlo? ¿Quién tiene la autoridad para hacerlo? Para señalar para ser juez. En el ámbito personal se transfigura en ¿Quién puede decir que se tuvo un buen o mal padre? ¿Quién puede definir que es un buen hijo? ¿Cuáles el orden adecuado? ¿Cuáles son las metas que debo seguir? ¿Cuál es la familia que me merezco o debió existir para mí? ¿Cuáles son las tragedias que tenía que vivir? ¿Cuál es la ciudad ideal? ¿Cuál es la violencia más terrible?

Pero en el mismo sentido se puede apreciar que aquello que vivimos, aquello de lo que somos testigos es en el fondo una serie de sucesos concatenados que solo adquieren relevancia cuando estos se convierten en acontecimientos es decir cuando ellos son trasforma radicalmente (Mèlich. 2006 p.117) nuestro ser o el entorno que vivimos o a la sociedad misma. Pero estos acontecimientos son singulares, únicos, e incluso irrepetibles, no solo porque afectan de forma específica a uno o varios individuos, sino porque son casuísticos en el espacio tiempo, finalmente es individual inter-partes. Por ello la experiencia del holocausto es tan única como la experiencia de los palestinos, los kurdos, o nuestras propias tragedias (desplazamientos, perdidas, violencia, muertes…). En donde dichas experiencias sirven a manera de ejemplo pedagógico comparativo, pero nunca una y otra vivencia será idéntica, igual o por las mismas causas, socio-político-histórico-económicas.

Pero las vivencias siempre regresan como recuerdo pero solo son plausibles cuando los mismos son parte consiente de la memoria, atendiendo que la misma debe mantener dichos recuerdos en la medida que estos evocan lecciones aprendidas o por enseñar, para que los hechos no se repitan en caso de ser posible, para evitar algo similar, algo que dentro de mi memoria interpretativa me pone bajo los rieles del camino de la autocrítica, aquella que finalmente permite que yo activando mi parte ética, presente de dicha memoria aquello que evoque a rescatar del pasado aquello que pueda ser usado en el presente o futuro de forma positiva, desechando aquella memoria que es irrelevante o que me hiere, para que en todo caso evitar la banalización de la memoria o la sacralización. Es decir, evitar decir que “todo es Auschwitz” (Todorov. 2002) todo lo hicieron los paramilitares o la guerrilla o todos somos víctimas.

Pero la memoria como categoría didáctica nace del testimonio, se funda no como ejemplo, sino como muestra (Mèlich, 2006) del testigo directo o indirecto, pero que en todo caso es inverificable, pero queda allí para ser contado por la víctima, el testigo, o el docente que intenta reconstruir el momento. Es allí donde repercute el conocimiento en el autorelato, el auto-testimonio que pretende autorescatarse, reescribirse, sobre aquellas cenizas que ha dejado el acontecimiento. Pero estas deben contarse solo con el fin de crear memoria literal, sino la denominada memoria simbólica aquella que permite, la didáctica, la comparación con el fin de generar una pedagogía de la memoria. La posibilidad de que aquellas historias nuestras o ajenas puedan servir para impedir los abusos o los olvidos necesarios para lograr la paz interna.

Referencia.

Bunge, Mario (2006) La ciencia. Su método y su filosofía, ¿Qué es la ciencia? Santafé de Bogotá. Panamericana, 2006. 138 p.

Heisenberg, Werner Karl. Problemas filosóficos de la física de las partículas elementales

Heisenberg, Werner Karl. (1949) Los principios físicos de la teoría cuántica. The physical principles of the quantum theory. Estados Unidos: Dover Publications, 1949. 183P

Kuhn, Thomas S. (2004) La estructura de las revoluciones científicas. México. Fondo de Cultura Económica, 2004. 351p.

Lenkersdorf Schmidt, Karl Heinz Herman (2008) Aprender a escuchar. Enseñansas Maya –Tojolabales. Mexico. Plaza y Valdez, S. A. de C.V.

Marshall Alfred. (1926) Principles of Economics. Macmillan. Principios de Economía. Ed. Aguilar. Madrid 1948.

Mélich, Joan-Carles (2006) El trabajo de la memoria, o el testimonio como categoría didáctica. Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación. 2006: Núm.: 5

Todorov, Tzvetan (2002) Memoria del mal, tentación del bien indagación sobre el siglo XX. Traducción Manuel Serrat Crespo. Barcelona. Ediciones Península

Zemelman, Hugo (2005) Voluntad de conocer. El sujeto y su pensamiento en el paradigma crítico. México: Anthropos Editorial; Centro de Investigaciones Humanísticas. Universidad Autónoma de Chiapas, 2005. pp.29-36