Grecia y España hoy llaman la atención gracias a un fenómeno que les desborda como países y que pone en el ojo del huracán la dinámica misma del capitalismo contemporáneo. El despojo que allá se está consolidando acá se ha “reinventado”. A los apologetas del desarrollismo, mal que bien, la realidad hace que el canto de sirenas orquestado desde lo hegemónico se quiebre estrepitosamente; tanto ellos como los liberales y el mundo en general hoy nos enfrentamos al desierto de lo real. Las típicas escenas de exclusión, pobreza y desesperación humana provenientes del mal llamado tercer mundo y las protestas propias de los condenados de la tierra se han expandido, cual cáncer por el demacrado cuerpo de la pacha mama. No sólo la ley del valor se ha mundializado, también lo han hecho la polarización y la irreductible tendencia a la crisis del capital. Madrid, Atenas y otras tantas ciudades del “primer mundo” hoy recrean un universo paralelo al de la edad de oro del capital. Es más, la precariedad, desesperanza y desazón de su población cuestionan su pertenencia real al “primer mundo”.

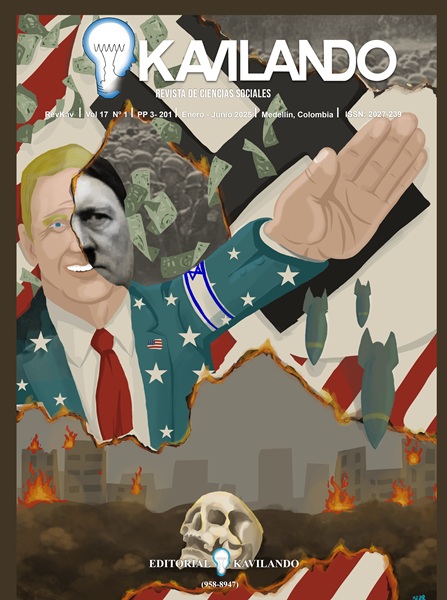

En este texto planteamos la necesidad de asumir que la crisis inherente al capital está haciendo de las suyas a nivel global y que el pensamiento único se yergue poderoso y casi que incuestionable, aun ante la evidencia clara de sus nefastas consecuencias sociales, políticas y económicas. Así las cosas, en primer lugar hablaremos del posicionamiento del pensamiento único como guía y referente de la acción política institucional en el marco de la globalizada democracia representativa. En segundo lugar, se abordará la importancia de la institucionalidad multilateral a la hora de poner las agendas y definir el rumbo de los países. En tercer lugar, se dará cuenta de la difuminación de las barreras que otrora definían los “mundos” y la fuerte tendencia a la polarización social al interior de los países. Finalmente, se arriesgarán algunas consideraciones finales.

En primer lugar, es necesario referirnos a lo que se ha dado en llamar el pensamiento único. Teóricos como Jean Ziegler y Atilio Boron, entre otros, dan cuenta de la consolidación de un referente discursivo y técnico que se ha venido consolidando en el escenario económico como el único válido y consistente. Tal pensamiento no refiere única y exclusivamente al escenario de lo económico en sentido estricto, está impregnado de nociones filosóficas y políticas que le permiten desplegarse en tanto concreción holística de interpretación e intervención de la realidad social. El pensamiento único que hace enérgicos llamados a la “austeridad” a griegos y españoles despojándoles de los derechos conseguidos por las históricas luchas obreras, es el mismo que ha llevado el hurto a su máxima expresión con el inicio de la jornada nocturna a las 10:00 pm en la legislación laboral en Colombia.

El despojo que se está normativizando en Europa es el mismo que ha venido operando exitosamente en el tercer mundo; sí, el mismo que posibilita y fomenta la altísima tasa de inversión de capital extranjero en muchos países de América Latina como Brasil, México y Colombia entre otros. Muchos europeos no leyeron atentamente al filosofo de Tréveris ni a Lenin cuando nos hablaban del carácter expansionista natural del capital; obviaron que tiende a la mundialización, con toda la depredación de la naturaleza y el trabajo. Hoy, muchas personas que veían -fuera solidaria, caritativa o naturalmente- la explotación y la miseria como propias del tercer mundo y como algo lejano y ajeno, han empezado a sentir en carne propia la ignominia y la polarización inherente a la relación social capitalista. El círculo vicioso de la crisis que se soluciona con la socialización de las perdidas y las privatización de las ganancias se conjuga con la tendencia del capital a la maximización del beneficio en un escenario en el que quien es explotado, además de considerarse privilegiado por el solo hecho de ser tener un empleo, es quien costea los excesos y desmanes del régimen de acumulación. Tal como sucedió en Colombia y otros países “subdesarrollados” hace más de dos décadas, hoy en Grecia, España, Estados Unidos y otros países del “primer mundo” la gente que trabaja se ajustará el cinturón para sustentar las jugosas ganancias de aquellos que, en el mejor de los casos, se dedican a la especulación.

Pero esto no puede verse única y exclusivamente como una cuestión nacional, hoy son de gran relevancia las expresiones institucionales supranacionales.

En segundo lugar, en clara conexión con lo anterior, es necesario asir a la institucionalidad supranacional como un actor de gran valía a la hora de promover y garantizar la marcha de los distintos países por el redil del crecimiento y el desarrollo económico. En los últimos tiempos, la institucionalidad internacional ha sido protagonista política, sea por sus acciones u omisiones. Para empezar, España y Grecia han estado bajo la tutela económica de la Unión Europea, el primero se está acoplando voluntariamente a la “línea” de la UE y el segundo lo ha hecho contra la voluntad de miles y miles de griegos. Los lineamientos defendidos y/o impuestos por la UE han sido y serán determinantes en la dilucidación de la “salvación” económica para los estragos económicos producidos por la dinámica del capital. La precarización, flexibilización y tercerización se avizoran en el panorama. En España la arremetida contra quien trabaja se conjuga con los beneficios para el gran capital y es, precisamente la UE, la encargada de dictaminar y/o aupar las recetas neoclásicas como la única salida. En el corto y mediano plazo se vislumbran los mini-jobs, (mini trabajos) el incremento de impuestos como el Impuesto de Renta de Personas Físicas (IRPF) y el pronunciado descenso del presupuesto de las comunidades autónomas con sus consecuentes “ajustes”, siempre enfocados al recorte de lo social. Los paquetes de austeridad que han sido tan populares en Europa del Este -tanto por su férrea aplicación como por sus nefastos resultados sociales y económicos- ahora se convierten en la receta para los países de toda Europa Continental; vale la pena resaltar que Inglaterra, Italia y Francia ya han aplicado algunas de las recetas neoliberales en lo laboral y ello tiende a crecer y expandirse. Esto en clara consonancia con las directrices del BM y el FMI, quienes recetan a nivel global. Es necesario insistir en que la UE, al igual que la mayoría de la institucionalidad supranacional, concibe la aplicación del pensamiento único -dependiendo del contexto específico-, como la única salida a las múltiples y diversas crisis. Y no sólo es en lo laboral, también se abre paso en la salud, la educación superior (plan Bolonia) y la “armonización” de la política fiscal y económica de la eurozona. Y, como siempre, el gran capital enquistado allí ha emergido cual héroe de película gringa. No ha de sorprender a nadie el altruista rol del capital privado que ha participado activamente en el rescate de Grecia por más de 130 mil millones de Euros. Estas dinámicas han acrecentado la crisis y la salida se basa más en la tozudez que en el raciocinio y el análisis sopesado.

En tercer lugar, las asimetrías inherentes a las dinámicas del capital ya no expresan tan claramente en la clásica dicotomía centro-periferia. En lo que tradicionalmente se ha denominado centro hay una degradación de las condiciones sociales que re-crean la, otrora lejana, periferias. Los guetos y la masa de desempleados ya no son expresiones exclusivas de las periferias. Lo que hoy está en juego en Europa es la extinción de las propiedades fundamentales de las clases medias alimentadas en el marco del Estado de bienestar. Es posible que los pueblos que han sido solidarios con las causas del tercer mundo les vaya a ocupar tiempo encontrar la forma de afrontar la arremetida que hace un tiempo ha vivido el “tercer mundo”. No se está diciendo, ni mucho menos, que la situación sea la misma en las barriadas, villas o favelas que en las ciudades europeas sino que, cada vez más, el paisaje deja de ser radicalmente distinto. La pobreza y la exclusión han dejado de ser un atributo exclusivo del sur o lo periférico. El capital ha mundializado, junto con la ley del valor, los efectos altamente nocivos para las mayorías y la eficiente acumulación de las élites inmiscuidas en el despliegue efectivo del régimen de acumulación. Ello puede generar un cambio de gran importancia en las dinámicas centro-periferia, pues las masas del centro ya no hablarán de la solidaridad con el tercer mundo sino que tendrán que luchar contra el despojo que veían tan lejano en el horizonte.

Finalmente, a modo de consideraciones finales, es necesario resaltar tres elementos. Primero, el despliegue del capital y del pensamiento único que lo sustenta y legitima se concreta en una empresa de carácter global cuya expansión ha hecho que la precariedad, la explotación y el despojo se universalicen, poniendo en vilo la estructura clásica que diferenciaba los tres mundos establecidos tras el fin de la segunda guerra mundial. En segundo lugar, las instituciones supranacionales juegan un papel protagónico en la normativización nacional, regional y global del pensamiento único. Lo que hace la UE, es similar al papel del BID la OEA en América y el BM y FMI a nivel global. En tercer lugar, se avizora un cambio en el discurso y las prácticas de resistencia ante la andanada de medidas que se han irrigado a lo largo y ancho del globo. Quienes hablaban de la explotación y el despojo desde la contemplación seguramente se mudarán hacia un ejercicio de lucha activa. El principal ejercicio de solidaridad ha de darse entre todos para enfrentar la avasalladora arremetida del capital.

Esto dijo el Armadillo

atizando el fogón con doña Aurora.

hay que ver cómo le hacemos pa juntar

las luchas de hoy con las de otrora.