Por: Autorías*

El espectro político de la izquierda a la derecha se ve desbordado por la profundidad de la crisis. Para la izquierda la tragedia pasa por no comprender, a estas alturas de la historia, que en las reglas del sistema no hay soluciones, de donde deriva su falta de decisión para cambiar rutas, formas, respuestas y propuestas.

El contrato social toca fondo. ¿Qué sigue? #Opinionesydebates 1/3

Sucesivas coyunturas globales, caracterizadas por episodios de crisis económica, guerras y desastres ambientales, no son más que expresiones de una crisis acelerada del sistema mundo capitalista, la civilización surgida de sus lógicas y contradicciones, y de la destrucción que produce sobre la naturaleza. En esa perspectiva, las coyunturas, entendidas como momentos excepcionales provocados por hechos concretos, deben comprenderse en estos tiempos como parte de períodos e incluso fases de la crisis, pues comparten líneas de continuidad que van formando tendencias y futuros (¿no futuros?) posibles.

Lo anterior no quiere decir que sea inútil el análisis de coyuntura, sino que el ejercicio debe estar anclado, indefectiblemente, al análisis de los demás tiempos históricos, incluyendo la época. Lo que sí ha cambiado es nuestro entender sobre la profunda ligazón y mutua dependencia de las dinámicas económicas, políticas, ideológicas y ambientales, que se disputan en el mundo, pues un asunto político como la guerra, con las nuevas armas y alcances, no solamente puede hacer variar la geopolítica, sino que puede acabar con el planeta; por otra parte, la economía, la política y la ideología son cada vez más dependientes de la situación ambiental global, por lo que hay narrativas que tratan de negar por ejemplo el cambio climático y la posibilidad del colapso, al tiempo que los estados siguen empeñados en gestionar la crisis convirtiendo la protección, la conservación y las transiciones en negocios.

Inestabilidad e incertidumbre

La coyuntura anterior estuvo signada por la pandemia y la actual por la guerra. Lo cierto es que a partir de la pandemia y la gestión que los Estados hicieron de ella, el sistema de relaciones políticas, que en general se reivindica como democracia, ha entrado a un período de aceleramiento de su crisis y avizora bien su desaparición o su mutación; bien sea por el camino del autoritarismo y el control de la población, bien por el camino de la guerra, o del levantamiento global de los pueblos.

Los múltiples levantamientos sociales e insurrecciones, que en América Latina tienen un carácter popular y democrático, también han abierto un nuevo ciclo de lucha, con proyectos de sociedad aún en ciernes, pero que rechazan no solo la miseria que deja el neoliberalismo en el continente, sino que se apartan de los partidos y movimientos tradicionales de izquierda o centro, para buscar nuevas formas de gestión de la política. Este camino está inconcluso, la búsqueda sigue dividiéndose en aquellos que aún confían en que gobiernos progresistas puedan ayudar a paliar la crisis social y otros que esperan el momento de nuevos estallidos sociales para disputar el poder o al menos desestabilizar el existente.

El espectro político de la izquierda a la derecha se ve desbordado por la profundidad de la crisis. Para la izquierda la tragedia pasa por no comprender, a estas alturas de la historia, que en las reglas del sistema no hay soluciones, de donde deriva su falta de decisión para cambiar rutas, formas, respuestas y propuestas.

Pero quizás lo más significativo e impactante de estas últimas coyunturas es la apertura, permanencia y ampliación de las dinámicas de la guerra como forma para de definir el pulso geopolítico por el control o la imposición de un determinado orden global (Guerras en Siria y Ucrania), traslapadas por las ya más conocidas guerras por los recursos minero energéticos, las guerras territoriales transnacionales y múltiples conflictos bélicos intranacionales.

El hecho de que la guerra en Ucrania sea la de mayor cobertura mediática, no nos debe hacer perder de vista sobre lo que ocurre en el resto del planeta, porque los bloques que se disputan el mando se han involucrado en desestabilizaciones, golpes blandos y duros, guerras proxy y amenazas, haciendo demostraciones de fuerza como aprestamiento para posibles conflictos bélicos en todos los continentes, destacándose la alta inestabilidad política del continente africano, la extensión del conflicto Ruso-Otan hacia el centro de Europa, el resurgimiento de guerras apagadas en el medio oriente y la fluctuante inestabilidad de los gobiernos progresistas del segundo ciclo en Latinoamérica; en todos los casos hay razones geopolíticas, también económicas, principalmente energéticas y alimentarias y lucha por el poder. Veamos algunos casos que explican esta tendencia y que calientan los continentes:

En marzo de 2022 el gobierno español de Pedro Sánchez (en coalición con Unidas Podemos) rompió la “neutralidad” frente al conflicto entre su excolonia Sahara Occidental y Marruecos, al negar de facto la histórica demanda de autodeterminación de los saharauis, que debería haberse conseguido a través de un eternamente aplazado referendo. El acuerdo o la contraprestación de Marruecos a España no se sabe con certeza, aunque se supone que sería el control de la migración y el amortiguamiento de las pretensiones marroquíes sobre Ceuta y Melilla (Prieto, 2022)

Pero no se debe olvidar que, en este momento de conflicto entre bloques de poder, hay que alinear y tener contentos a los socios y patios traseros. Marruecos ha sido protegido por EEUU e Israel, mientras que los saharauis y el Frente Polisario ha sido visto como una amenaza a la estabilidad de las democracias europeas, dada su connotación de movimiento de liberación nacional.

Un caso más complejo se presenta en el África Subsahariana. Entre los años 2021 y 2022 ocurrieron golpes de Estado en Chad, Guinea-Conakry, Burkina Faso, Sudan y Malí, siendo este último de los de mayor complejidad.

Malí está intervenida por fuerzas de las Naciones Unidas bajo figuras de protección de la OTAN, con fuerte presencia de efectivos militares y asesores de distinta naturaleza, de Francia, España y Alemania, principalmente. Sin embrago, la Junta Militar que asumió el poder en el 2022 cambió su postura y al tiempo que empezó a pedir la salida de Francia, contrató fuerzas de la Empresa Militar Privada Wagner (rusa), para combatir al estado islámico. Malí se convirtió en una ficha clave en la disputa por controlar el África Subsahariana, disputa que comenzaron a ganar los rusos con la salida de las fuerzas francesas el 15 de agosto de 2022 (Arciniegas, 2022)

En Europa, con la extensión en el tiempo de la guerra en Ucrania, la orden norteamericana de apoyar a Zelensky empieza a presentar grietas: por una parte, la imposibilidad de prescindir por completo del petróleo y gas rusos ha obligado a varios países a buscar atajos y a comprar en el mercado internacional, donde se mezclan los combustibles. No hay otro camino, la dependencia es de tal magnitud, que de micrófonos para afuera se dice aplicar las más duras sanciones, pero hacia adentro hay que seguir consumiendo combustibles del enemigo.

El negocio de los cereales ucranianos, que funciona bajo un acuerdo con Rusia, también es esquivado, pues varios países euro asiáticos no aceptan el cereal comercializado por occidente, pues vulnera su seguridad alimentaria.

En síntesis, Rusia sigue conectada al circuito económico global, así sea con ciertas jugadas de ilegalidad aceptada por todos.

Al tiempo, empiezan a posicionarse voces disonantes, que proponen negociar y no seguir enviando armas, ni logística. Entre ellas destacan por su afinidad con Moscú los presidentes Víctor Orban y Aleksandar Vučić, de Hungría y Serbia respectivamente. Vučić ha denunciado las fuertes presiones de los EEUU y la UE para que se sintonice con la política de sanciones, so pena de “ser barrido del camino” o ser presionado con Kosovo en desestabilizaciones internas (Europa Press, 2023)

Pero sin lugar a dudas la mayor presión es para Alemania, que ve debilitado su liderazgo sobre la UE. En los últimos meses EEUU y Polonia, lo empujaron a tomar la decisión de ampliar la ayuda militar a Ucrania, mediante el envío de tanques y otros vehículos blindados. De igual manera ha agachado la cabeza ante la evidencia de que el gaseoducto de Nord Stream, que le llevó energía barata y lo puso en posición dominante en Europa, fue saboteado por sus socios de la OTAN.

Mientras la guerra sigue al interior de Ucrania, la OTAN amplió su membresía con la vinculación oficial de Finlandia, agregando 1.540 kilómetros de frontera con Rusia.

Finalmente, EEUU y todos los miembros de la OTAN envían armas, vehículos y tecnología a Ucrania, haciendo más evidente que la guerra es entre grandes bloques. El negocio de la guerra es lo más rentable hoy en día y supondrá una disyuntiva al capitalismo global, pues solo basta ver las cifras del envío dearmas a Ucrania para imaginar el dinamismo del sector.

Tabla 2. Países que envían armas a Ucrania en Millones de dólares. (Bloomberg.com)

Los conflictos no están ausentes de Latinoamérica. Cuando se creía que la transición hacia el segundo ciclo progresista sería pacífica, la derecha latinoamericana ha iniciado una seguidilla de golpes, que tienen al Perú en crisis luego un levantamiento social contra las medidas dictatoriales de Dina Boluarte y en máxima alerta al gobierno de Lula, luego de la toma violenta de varias instituciones por seguidores de Bolsonaro, el 8 de enero. Gobiernos de distinto cuño como el de Ortega en Nicaragua y Bukele en Salvador son cuestionados por sus medidas autoritarias, aunque, claro está, Bukele podrá seguir ejerciendo hasta cuando sea útil, ya que en última instancia es una ficha clave de la derecha continental.

Si a estos hechos le sumamos los inacabados conflictos de Afganistán, Irak, Kurdistán, Yemen, Palestina y Siria, por nombrar solo algunos de los focos bélicos, tenemos un panorama más tendiente a la solución militar que a la solución negociada en el mundo.

Doctrina militar y cambio climático

Los conflictos ambientales y el control de los bienes naturales fueron incorporados a la doctrina militar por el Pentágono a partir del fin de la guerra fría y la disolución de la Unión Soviética. Fue en la reunión ministros de defensa de Williamsburg en 1995 dónde

“los potenciales conflictos fueron definidos de acuerdo a los intereses y prioridades estadounidenses, y a partir de éstos surgieron cuatro tipos de respuesta. Frente a las respuestas a las amenazas transnacionales se dice que: éstas se vinculan particularmente al tráfico de drogas, terrorismo y medio ambiente. Cada uno de estos temas adquiere un carácter transnacional...” (Goñi & Goin, 2022)

Pero la doctrina militar y el control de los territorios y los bienes naturales estarían incompletos sin el lobby y la gestión transnacional que se hace desde las Naciones Unidas. La evidente crisis del sistema de Naciones Unidas no solo se expresa en su incapacidad para plantear soluciones a los conflictos bélicos, sino en todas sus áreas de trabajo. En el terreno ambiental y de gestión de la crisis climática su trabajo es precario, con un lobby sesgado hacia los intereses del poder capitalista global, veamos.

Balance crítico del ambientalismo ‘tipo ONU’ EN 2022

Las Conferencias de las Partes (COP) se han confeccionado como espacios de articulación y perfilamiento de los principales planes de los Estados del mundo para atender diferentes problemas en materia ambiental: el cambio climático, la extinción acelerada de especies, el tráfico de fauna, entre otras. Estos espacios, particularmente la COP que tiene que ver con cambio climático se ha posicionado como la más protagónica, celebrando el año pasado su Conferencia número 27 en Sharm El-Sheikh, Egipto. Además, también se ha celebrado la COP-19 de CITES (Comercio y tráfico de especies) en Ciudad de Panamá, la COP-15 de biodiversidad en la ciudad de Montreal, Canadá, y la COP-14 Ramsar en la ciudad de Ginebra, Suiza.

Es importante, antes de embarcarse en un análisis crítico, anotar que cada una de estas COP es resultado de una convención de la ONU, instrumento producto de una “concordancia de voluntades” entre las partes oficiales que impone obligaciones a las partes firmantes, es decir, los Estados. Relacionadas con asuntos ambientales la ONU tiene, al menos, siete convenciones:

- Convención sobre el Cambio Climático.

- Convención Ramsar (sobre humedales).

- Convención CITES (Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres)

- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD)

- Convención sobre Especies Migratorias (CMS)

- Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial (WHC)

- Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (ITPGR).

Estos espacios, concebidos como instancias de alto nivel, no han conseguido ni marcar una hoja de ruta para reconducir el metabolismo civilización/naturaleza, ni comprometer a las grandes potencias del mundo con una agenda ambiental, ni incluir las voces independientes de la sociedad civil en espacios decisorios, y así podríamos seguir mencionando varios fracasos de estas instancias. Como veremos más adelante, si las COP ambientales de la ONU pudieran contar con un triunfo sería el de haberse consolidado como el cóctel al que asiste la guardia internacional del capitalismo, delegaciones de Estado y corporaciones multinacionales, para negociar y pactar medidas de “sostenibilidad” y “compensación” que, en todo caso, salvaguarde el estado actual de cosas que nos arrastró al colapso socio- ecológico que vivimos.

Las COP son la máquina de relaciones públicas para Estados y corporaciones que encontraron en la gramática ambiental un tubo de escape para un modelo de desarrollo que parece estar dispuesto a mirarse al espejo, pero no a cambiar el rumbo.

Esta seguidilla de COP tenía el inmenso reto de articular un balance de la crisis de la pandemia, rastrear sus causas ambientales y aportar un plan de acción global para salir del camino multiepidémico en el que ha caído el planeta por cuenta, entre otros, del maltrato animal y la depredación masiva de ecosistemas. Sin embargo, en cada COP las grandes potencias han resuelto esquivar el camino del balance para lanzarse a una aceleración del modelo de desarrollo con un sofisticado formato “sostenible”.

El fracaso de Egipto

La COP 27 contra el cambio climático estuvo determinada por el temor de las élites organizadoras a verse ante una movilización masiva mientras la ONU se acomodaba a las necesidades ambientales de países y corporaciones que conducen la degradación ambiental del planeta. Incluso antes de iniciarse las sesiones de la COP ya se habían presentado detenciones de activistas que eran señalados por el gobierno de Abdel Fattah el-Sisi como terroristas. Esto respondiendo, entre otras, al llamado que le había hecho la ONU al gobierno egipcio para “garantizar la seguridad de todos los participantes de la COP”. Hace falta recordar que, durante todas estas convenciones de alto nivel, la sociedad civil suele organizarse en cumbres alternativas que marquen un camino más real de lucha contra el modelo de desarrollo y la avanzada belicista de las potencias. Dos elementos que parecieran estar prohibidos como discusiones en los pasillos de las COP año tras año.

Coca-Cola figuraba como principal financiador para esta versión, una corporación que no perdería la oportunidad de darse un baño de ambientalismo con la venia de la ONU. Y al final, la peor parte, casi dos semanas de deliberaciones de las cuales el resultado más importante sería un reencauche del mil veces prometido fondo de apoyo a los países pobres para la adaptación y mitigación al cambio climático. Como de costumbre llegaron las potencias mundiales a no asumir compromiso distinto al de seguir discutiendo. Y con el 2030 a la vuelta de la esquina, parece que la ONU ya busca una nueva herramienta que reemplace a los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible que no lograron pasar de un diagnóstico sobre lo mal que lo están haciendo los países pobres contra el hambre y la destrucción de la naturaleza.

Y finalmente, de nuevo en el centro el mediático problema de contener el calentamiento global ante la terrible situación –dice la ONU– de superar el margen de 1,5 grados que aún le quedan al planeta. Esta meta, como ya se ha dicho desde múltiples frentes, no es más que la distracción perfecta para escabullirse de las verdaderas soluciones frente a la crisis ecológica que afrontan con mayor intensidad los más pobres del mundo. Habla (Reichman, 2014) sobre la inminencia del colapso ambiental en un mundo en que las desigualdades del modelo de desarrollo se mantengan intactas, pero con la vista puesta en no acercarse al tope del 1.5 grados de calentamiento. La nueva cita será en Dubai, Emiratos Árabes, donde una vez más la ONU ofrecerá un gran cóctel, financiado por alguno de sus contaminadores de cabecera y quizás un millón de nuevos desplazados por razones climáticas.

El mercado y la toma a Montreal

En Canadá, pocas semanas después del bochornoso espectáculo en Egipto, en el que pocas naciones mostraron un verdadero ánimo de atender la crisis climática (incluyendo al gobierno colombiano liderado por Gustavo Petro), la ONU abría las puertas de la discusión más importante a nivel global en materia de biodiversidad (La COP15 de la Convención sobre Diversidad Biológica). Llegaban los países con un debate abierto sobre la importancia de contar la voz vinculante de pueblos originarios en estos debates pues, entre otras cosas, muchos países han usado modelos de conservación sin gente para ejecutar masivos planes de desplazamientos y despojo en zonas y territorios ancestrales. El mismo anfitrión llegó haciendo gala de una cooptación rotunda de líderes indígenas que habían aceptado un plan de áreas protegidas “compatibles con la gran minería”.

El mundo esperaba un plan después de Montreal. Durante años se ha anunciado la meta de 30x30, que quiere decir que para el año 2030 el 30% de los mares y el 30% de la tierra estarán bajo un sistema de áreas protegidas contando con el compromiso de todos los países del mundo. Sin embargo, en esta COP15 una vez más reinó la desnaturalización de esta meta pues, además de prescindir de los pueblos originarios y comunidades campesinas del mundo para construir un plan de conservación y restauración ambiental integral, se planteó la ‘compatibilidad’ de las áreas protegidas con actividades económicas de alto impacto como la minería, el turismo intensivo o la pesca industrial. Esta incongruencia sólo se explica por el lobby de las grandes corporaciones y las potencias mundiales (la ecuación que siempre se repite) que entienden la conservación como una transacción en la que nunca es posible dejar de dañar a la naturaleza.

Finalmente, el protagonismo lo ha tenido una vez más el formato de “economía positiva de la naturaleza”, hijo del ambientalismo neoliberal y la gramática de la sostenibilidad. Esta parte de dos supuestos: la conservación con áreas protegidas ha fracasado y la racionalidad financiera de la gestión ambiental. Así, entonces, salta al ruedo la idea de darle a los ecosistemas, las especies y las relaciones ser humano/naturaleza un valor, que siempre es un valor financiero, para proceder a ponerle precio y luego subordinar la conservación ambiental a las lógicas del mercado.

Aquí surgen ideas como el pago por servicios ambientales, los bonos de carbono, la compensación de la biodiversidad, etcétera. Todas formas neoliberales de concebir a la naturaleza y la forma en que los pueblos originarios la habitan.

Paquetes de conservación y saber indígena son la ruta que la ONU ha tomado para convencer a las cabezas del modelo de desarrollo depredador de unirse al grupo de la sostenibilidad. Si contaminas y destruyes la naturaleza, pero con generosidad corporativa, compensas con unas monedas en proyectos de reforestación bajo el liderazgo de algunos indígenas conseguiremos evitar el colapso ambiental y disfrutar del paisaje lleno de multinacionales con sellos verdes. Así se ha cerrado el debate en Montreal, sin mecanismos efectivos para la aplicación de la estrategia 30x30, pero con la claridad absoluta de que el mercado que ha destruido a los ecosistemas del mundo solo le faltaba un poco de ‘generosidad corporativa’.

Los pequeños triunfos en CITES

Cuando se habla de tráfico y comercio de especies, estamos hablando de uno de los negocios más lucrativos y depredadores de la historia. La COP-19 de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) celebrada en Ciudad de Panamá llegaba con la responsabilidad política de no haber creado los mecanismos globales que evitaran la propagación de una enfermedad como el COVID, que usó los mercados de animales vivos y los vacíos internacionales en materia de comercio de especies para convertirse en una pandemia. La secretaría general de CITES, adjunta a la ONU, se negó el primer día a responder respuestas de los periodistas y durante dos semanas manejó la discusión con la arrogancia de quien no tienen nada que explicar.

Dos debates iban a estar en el centro de la agenda: el comercio de tiburones y la situación de los elefantes. El lobby de la caza, la pesca industrial y el comercio de fauna silvestre como “mascotas” se hicieron fuertes desde el primer día actuando en conjunto con potencias mundiales como Japón, Unión Europea, China y el mismísimo Estados Unidos. Ante la propuesta de más de 10 países para incluir toda la familia Carcarinidae, es decir más del 70% de tiburones del mundo, en el Apéndice II de CITES (que impone restricciones concretas al comercio y tráfico de las especies allí incluidas), la respuesta de países como Noruega, Japón y Rusia fue oponerse e intentar acallar a las pocas organizaciones de la sociedad civil que asistían como observadores de esta conferencia. Con argumentos pseudocientíficos y estigmatización, estas potencias insistían en que el control al comercio de estas especies, incluyendo el mercado de aletas, afectaría la voluntad de conservación de actores y corporaciones de la pesca industrial. Es decir, un chantaje del nivel “si me pones más restricciones me va a tocar incumplirlas”. Finalmente, con una mayoría contundente, esta inclusión ha sido aprobada y se espera que se construyan mecanismos efectivos de control contra el mercado que involucra a tiburones.

Por el lado del elefante africano la situación es dramática. Con unas poblaciones en declive desde hace tres décadas, hoy las amenazas incluyen la caza furtiva, el mercado ilegal de marfil y el comercio de elefantes vivos para circos, zoológicos y como ‘mascotas de lujo’. Por supuesto, todas bajo el pretexto de los programas de conservación ‘ex situ’. Como si un elefante en el patio de la casa de un jeque millonario fuera a aportar en la recuperación de las poblaciones de esta especie. A la COP de CITES llegó la Coalición para el Elefante Africano (AEC), compuesta por 32 países, exigiendo el fin del comercio de elefantes vivos y la destrucción de las reservas nacionales de marfil que aún existen en varios países. Contra esta iniciativa estaban potencias como China, Japón, la Unión Europea y Estados Unidos. Además, con la excusa perfecta de que cuatro países africanos (Namibia, Zimbabwe, Botswana y Sudáfrica) se oponían también a esta propuesta. Tres países sumidos en la pobreza y condenados al comercio de elefantes como salida económica, (Lavoz.com, 2022) y Sudáfrica que como potencia continental siempre actúa en favor de los intereses de las potencias mundiales.

La discusión finalmente ha terminado en una moratoria de este comercio de elefantes vivos por tres años, hasta que se reanude la discusión en la próxima COP de CITES. Seguramente el mundo llegará a esa nueva discusión con tres mil elefantes menos y unas potencias resueltas a seguir utilizando el discurso de la conservación para sacar elefantes de su hábitat para que el mundo occidental pueda maravillarse con la desaparición de una especie cuyos ejemplares encierran en zoológicos de metrópoli. (Méndez, 2022)

El sitio militar a la naturaleza

Qué se conserva y como se conserva es, ante todo, una operación política y que tiene que ver fundamentalmente con el marco filosófico de la ´justicia ambiental´. En el siglo XIX, surgieron movimientos para proteger las áreas naturales de la degradación causada por la expansión humana. Sin embargo, estos movimientos a menudo estaban motivados por intereses imperialistas y colonialistas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el Parque Nacional de Yellowstone se estableció en 1872, en parte para atraer turistas y promover el "descubrimiento" y la "conquista" de la naturaleza salvaje. Del mismo modo, en la India colonial, se crearon parques y reservas para proteger a los animales salvajes de la caza furtiva, pero también para restringir el acceso de los habitantes locales a los recursos naturales y forzarlos a trabajar en plantaciones y fábricas. El interés político sobre la naturaleza es principalmente una derivación del interés económico y la disputa se da entonces en el marco de a qué intereses económicos responde la conservación de los ecosistemas.

Hoy, por ejemplo, asistimos a la ascendente militarización del Ártico y la presencia de fuerzas armadas de las grandes potencias globales en la región ártica, motivada principalmente por el cambio climático y la creciente accesibilidad a los recursos naturales de la zona, como el petróleo, el gas y los minerales. Varios países, incluyendo Rusia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y Noruega, tienen reclamaciones territoriales en el Ártico y han aumentado su presencia militar allí. Rusia ha renovado y ampliado sus bases militares, ha reactivado su flota del norte y ha realizado ejercicios militares a gran escala en el Ártico. Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en la región y ha establecido una estrategia para el Ártico que enfatiza la presencia naval.

La militarización del Ártico, que es también la militarización de la labor científica, plantea al mundo entero preocupaciones sobre la seguridad y la estabilidad en un área especialmente crucial para la mitigación del calentamiento global en un momento de tensión geopolítica global. Además, se produce un deterioro ambiental debido a la actividad militar en la región y la frecuencia de accidentes que pueden tener graves consecuencias ambientales. Demostrado está, sin embargo, que la posibilidad de revertir el deshielo de las zonas polares no tiene mucho que ver con invadirlas militarmente, como si la amenaza de guerra fuera un termostato universal. En cambio, esas mismas potencias que allí hacen presencia se han negado recurrentemente a tomar medidas serias contra las causas del cambio climático, está de más insistir en la desidia de estos mismos países en las discusiones sobre disminución de emisiones de gases de efecto invernadero o la nula disposición que han mostrado para ir a la raíz de la pérdida acelerada de biodiversidad.

Y en este punto el ambientalismo ONU juega un papel crucial en la sofisticación de los discursos vinculados a la ‘necesidad’ de llevar las recetas ambientales del Norte global a los países pobres para llegar a metas redactadas en nombre del desarrollo sostenible, el arma retórica de las potencias para caminar hacia el colapso socio-ecológico vestidos de boy scouts. Buena parte de la militarización de áreas ambientalmente estratégicas viene acompañada de las cuotas de conservación e institucionalización del manejo ambiental, que siempre prescinde del conocimiento y las necesidades de los pueblos que han vivido en medio de ecosistemas de formas mil veces más inocuas que las armas y las avanzadas imperiales.

Lo mejor que podemos hacer es mirar a fondo los casos de militarización bajo la excusa de la conservación y los efectos que estos han dejado:

1. Parque Nacional Virunga en la República Democrática del Congo: el Parque Nacional Virunga es una reserva natural en la República Democrática del Congo que es hogar de gorilas de montaña en peligro de extinción y otros animales en la misma situación. En 2013, el gobierno congoleño dio permiso para que una compañía petrolera británica comenzara a explorar petróleo en la región, lo que desató conflictos con grupos rebeldes armados y la milicia congoleña. Para proteger el parque, el gobierno congoleño ha desplegado fuerzas militares y ha recibido apoyo de fuerzas armadas extranjeras. Sin embargo, la militarización ha llevado a violaciones de los derechos humanos, incluyendo la tortura y el asesinato de civiles. (Ips, 2016)

2. En Tailandia, el gobierno ha justificado la militarización de la región de Isan, que es hogar de los últimos bosques de dipterocarpos del país, por la necesidad de proteger los recursos naturales y prevenir la tala ilegal. Sin embargo, la militarización ha llevado a la criminalización de comunidades locales y ha limitado el acceso a los recursos naturales que dependen para su subsistencia. (Ekachai, 20121)

3. Filipinas: La militarización ha sido una respuesta común del gobierno filipino para proteger áreas como la Reserva Natural de Palawan y el Parque Nacional de Sierra Madre. Sin embargo, la militarización ha llevado a la violación de derechos humanos, incluyendo la criminalización de comunidades locales que dependen de los bienes naturales y la eliminación de áreas protegidas en favor de proyectos extractivos y de infraestructura. Además, la militarización ha tenido un impacto negativo en la biodiversidad y en la capacidad de las comunidades locales para proteger y gestionar los recursos naturales de manera sostenible. (Ejatlas.org, 2015)

En Colombia la militarización de las áreas protegidas fue alentada en un primer momento bajo el argumento de una estrategia de choque contra grupos armados ilegales que se asentaban en inmediaciones de estas zonas por sus características topográficas y que les permitía ocultarse. Sin embargo, muy pronto está militarización escaló hacia la confrontación y expulsión de pueblos nativos y comunidades campesinas que históricamente habían habitado de maneras responsables bosques, páramos, ríos y llanuras. Fue el creciente interés de las corporaciones extractivas la que terminó desnudando que esta militarización no respondía a ‘la seguridad nacional’ sino a la necesidad de blindar y sembrar el terreno a grandes capitales en su interés de expoliar la naturaleza colombiana.

Uno de esos ejemplos fue la denominada Operación Artemisa durante el gobierno militarista de Iván Duque, que terminó en el copamiento de varios parques nacionales en el Amazonas a través de ejército y policía, para desalojar campesinos bajo el argumento de la lucha contra la deforestación. Artemisa nunca entregó una sola captura de algún ganadero o político regional (está demostrado que ese cóctel de ganaderos, políticos y grupos armados fue el vehículo de la deforestación en el Amazonas) y si varios campesinos criminalizados por vivir dentro de estos parques o cerca de ellos. De nuevo surge la inquietud, qué conservar y para qué, una decisión que mientras siga siendo tomada por las élites tendrá camuflado militar apuntando sus armas a indígenas, mujeres, campesinos y, no hay que olvidarse, también a la flora y fauna silvestre.

__________________

* Entrega 2/3 - Texto Contexto 01 2023: El texto completo y en acceso abierto lo encontrarán en el Volúmen 15N1 de la Revista Kavilando: https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/issue/archive

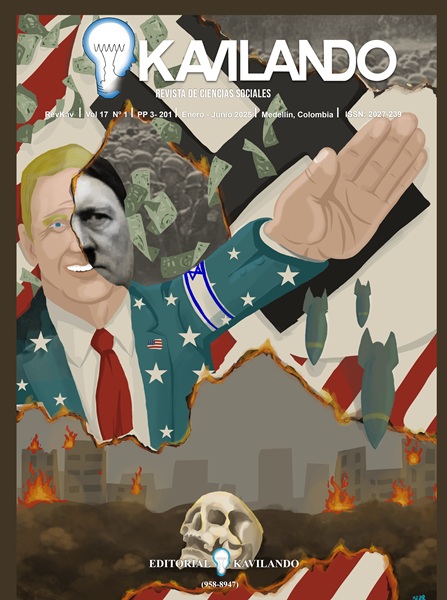

**Arte digital: Elizabeth Peláez Zapata

***Autores - Autoras:

Alfonso Insuasty Rodríguez Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellín. Orcid: 0000-0003-2880-1371 Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Eulalia Borja, Investigadora Grupo Kavilando. Orcid: 0000-0002-5513-4896 contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Yani Vallejo Duque, Abogado, defensor Público, investigador Grupo Kavilando. Orcid: 0000.0003.0225.5528 Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Luis Alfredo Burbano Narváez, Ingeniero Forestal. Maestrando en Desarrollo Territorial América Latina y el Caribe, Unesp-Vía Campesina. Investigador CedINS. Orcid: 0000-0001-9662-2872 Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Santiago Salinas Miranda, Abogado Universidad de Antioquia, Magister en investigación criminal, Investigador CedINS. Orcid: 0000-0002-1886-0215 Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Brenda Milena Perdomo Rodríguez, Centro de Investigación y Análisis de Medios (CIAM). Investigadora. Orcid: ORCID: 0000-0001-8390-2023 contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

David Felipe Céspedes Rodríguez Centro de Investigación y Análisis de Medios (CIAM), Investigador ORCID: 0000-0001-5880-4990 Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Mateo Córdoba, CEDINS

Freddy Díaz, CEDINSA

Cristóbal Silva González Corporación Auri Sara Marrugo

Héctor Bello.

_____________________________________________________________

Referencias bibliográficas

Arciniegas, Y. (2022, Agosto 08). France24.com. Retrieved from https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20220815-francia-retiro-mali-barkhane-yihadismo

Ejatlas.org. (2015, junio 05). Retrieved from https://www.ejatlas.org/conflict/illegal-logging-in-northern-sierra-madre-national-park-isabela-philippines/?translate=es

Ekachai, S. (20121, marzo 03). Bangkok Post. Retrieved from https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/2077291/forest-dictatorship-at-kaeng-krachan

Europa Press. (2023, 01 09). Retrieved from https://www.europapress.es/internacional/noticia-otan-aborda-tension-norte-kosovo-eeuu-ue-20230109183827.html

Goñi, R., & Goin, F. (2022, enero). La (nueva) doctrina de seguridad nacional en el nuevo orden mundial. Revista de Estudios marítimos y sociales, pp. 2-29.

Ips. (2016, septiembre 15). ipsnoticias.net. Retrieved from https://ipsnoticias.net/2016/09/conservacion-armada-de-parques-amenaza-a-indigenas-en-rdc/

Lavoz.com. (2022, abril 20). La voz. Retrieved from https://www.lavoz.com.ar/mundo/un-cazador-pago-50-mil-dolares-para-matar-al-elefante-tusker-mas-grande-de-botswana/

Méndez, E. (2022, noviembre 26). excelsior.com.mx. Retrieved from https://www.excelsior.com.mx/nacional/aprueba-cites-moratoria-exportacion-elefantes-vivos-africa/1554762

Prieto, N. (2022, Marzo 20). Descifrando la guerra. Retrieved from https://www.descifrandolaguerra.es/posicion-espanola-sahara-occidental-responsabilidad-internacional-chantaje/

Reichman, J. (2014). El síntoma se llama calentamiento climático, pero la enfermedad se llama capitalismo. (p. 69). Madrid: UCM.

____________________________