Por: Alertas sobre economía Verde

La economía verde, con la lógica de separación, privatización y mercantilización de la naturaleza –manifestando al mismo tiempo como objetivo central la reducción de la deforestación–, presenta una paradoja en la que, al distorsionar las relaciones comunitarias en la Amazonía, incide en la adopción de una mirada individualista, utilitarista y de ganancia y genera la irracionalidad y la destrucción de lo que supuestamente busca proteger según las relaciones de oferta y demanda capitalista.

Introducción

En números anteriores de la Colección de Alertas sobre economía verde hemos evidenciado vínculos entre la economía verde y el modelo extractivo que se expresan en la realidad territorial y que parten de postulados que a primera vista parecerían diferir, pero que coinciden en su comprensión de la naturaleza y de los pueblos, lo cual resulta evidente en el caso amazónico.

En este último número nuestra pretensión es aproximarnos a su implementación en la Amazonía colombiana, fundamentalmente, a partir de una lectura de los flujos de cooperación internacional y su relación con las promesas de la economía verde: bienestar social, crecimiento económico y conservación ecológica.

La Amazonía es el bosque húmedo tropical más grande del planeta: ocupa 6 millones de km2 del área centrooriental de América del Sur y representa entre el 25 y el 40 % de su territorio (Cáceres, Borja y Oliveira, 2015; Otca, s.f.), abarcando porciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayanas (Francesa e Inglesa), Perú, Surinam y Venezuela.

Además, la Amazonía es conocida por ser una región biodiversa. Se presume que cuenta con una tercera parte de todas las especies terrestres, concentra 20 % del agua dulce no congelada del mundo y posee la cuenca hidrográfica más grande del mundo con el río Amazonas como eje (Cepal, 2013). Aparte de su gran riqueza ecológica, este territorio ha estado poblado por 11.000 años (Semana Sostenible, 2019) y en la actualidad es el hogar de 34 millones de personas diversas, que incluyen 400 pueblos ancestrales, cada uno con su lengua, cultura y territorio (Survival International, s.f.; Otca, s.f.).

Los imaginarios en torno a esta región la asociaron de forma temprana a la barbarie y a la necesidad de explotarla a ultranza. La percepción de la Amazonía como reserva de agua, biodiversidad u oxígeno no es ajena a su consideración como fuente inagotable de recursos: energéticos, forestales, hídricos, minerales etc. Dicha idea se expresa hoy en una geografía económica y social particular, vinculada a la “expansión de las fronteras del mercado y los avances de los frentes de colonización y de la deforestación”, que generan impactos ecológicos y culturales cada vez más amplios y profundos en todo este territorio (Claes, 2015).

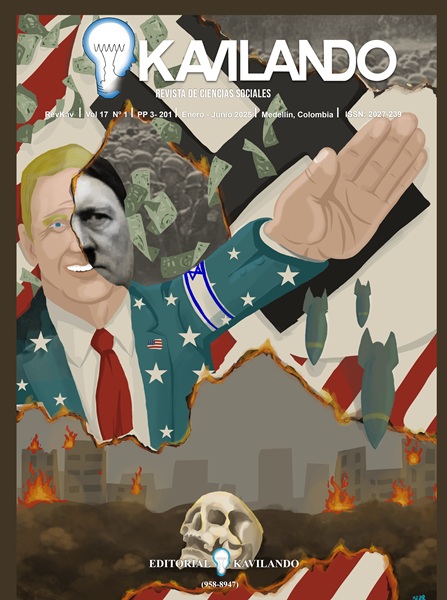

La representación simbólica de gran parte de las instituciones internacionales corresponde a la del mito de El Dorado, en la época de la conquista de América, es decir que se ve la Amazonía como un espacio geográfico vacío de relaciones, con grandes recursos acumulables, presto al despojo y explotación. Esta concepción parte de un colonialismo verde que pretende invisibilizar relaciones socionaturales y subordinarlas a las leyes del mercado en el sistema socioeconómico imperante (Vega, 2019).

Las configuraciones sociopolíticas han suscitado una disputa de territorialidades que ha resultado evidente con el avance del extractivismo en la región y las resistencias de pueblos y comunidades indígenas, mestizas y afro frente a proyectos de esta índole. Para el año 2018, Walter Porto Gonçalves ubicaba 71 empresas petroleras operando en el territorio y 1 millón de km2 en exploración para la extracción de crudo (el tamaño de Bolivia es cercano a esa cifra) y señalaba la proyección de construir 246 hidroeléctricas y la existencia de 1,6 millones km2 en explotación minera (legal) (2018). Esta arremetida extractivista, desprendida de la inserción de la Amazonía en los mercados nacionales de cada país y de la macrorregión en el mercado globalizado, ha suscitado cada vez más conflictos ambientales, donde los pueblos amazónicos defienden sus medios y modos de vida relacionados con su entorno natural.

NOTA RELACIONADA: