Por: UTL Alberto Castilla Salazar.

El fortalecimiento de un modelo económico basado en el extractivismo, sus implicaciones para el campesinado; el recorte a los derechos sociales específicamente en el caso de salud y pensión y la implementación del Acuerdo Final pactado con las FARC – EP, son los ejes de éste análisis.

El siguiente documento ha sido construido por la Unidad de Trabajo Legislativo del Senador Alberto Castilla Salazar para aportar a la cualificación del accionar político de nuestra fuerza a nivel nacional. Está centrado fundamentalmente en los temas que competen al trabajo legislativo del Senador, ya sea porque se encuentran dentro de lo abordado por la Comisión Séptima y la Comisión de Paz de las que es miembro, o porque hacen parte importante de la apuesta política proyectada desde la curul.

El documento contiene tres ejes generales: el fortalecimiento de un modelo económico basado en el extractivismo y sus implicaciones para el campesinado; el recorte a los derechos sociales específicamente en el caso de salud y pensión y la implementación del Acuerdo Final pactado con las FARC – EP.

El fortalecimiento de un modelo económico basado en el extractivismo y sus implicaciones para el campesinado:

Dentro del análisis del primer eje los puntos clave, asociados al tema minero energético, son los siguientes: la sostenibilidad energética, la generación de recursos para la financiación estatal a partir de reservas petroleras inciertas, y el relacionamiento con las comunidades para la solución de los conflictos socioambientales del país.

Al suscribir el acuerdo COP 21 en París, el Estado Colombiano se comprometió a cumplir con un plan para limitar el calentamiento del planeta “muy por debajo” de 2 °C, que cubre el periodo posterior a 2020. Pese a ello, el gobierno incumple con el acuerdo suscrito al impulsar al Carbón como una fuente energética para asegurar el abastecimiento del país, aumentar la producción de 92 toneladas a 98 y propiciar políticas que impulsan la extracción y quema de carbón térmico, como lo muestra la cita a continuación:

“Aprovechamiento de la hidroenergía y el carbón para la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional: …Por otra parte, el carbón térmico es una fuente de alta disponibilidad y valor energético, que en eventos de variabilidad climática pueden dar confiabilidad al sistema. Así mismo, es necesario contemplar esta fuente energética entre las opciones de sustitución de energía firme en aquellos proyectos hidroeléctricos existentes cuya capacidad de generación se vea disminuida por la aplicación de nuevos criterios ambientales o de priorización del uso del agua.”

Cabe resaltar la incoherencia de una política que propone al sector minero energético2 como motor de crecimiento económico para financiar políticas de educación, vivienda, salud y ambiente, desconociendo los impactos negativos de la producción de gases de efecto invernadero, que en 2010 representó la pérdida del 2.2% del PIB, como consecuencia del fenómeno de La Niña; y que, entre 2015 y 2016, significó una sequía intensa y un fenómeno de El Niño prolongado, que dejó 318 municipios vulnerables al desabastecimiento de agua y 120 en situación crítica, según cifras del Ideam.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “El sector minero-energético es un motor de crecimiento económico en Colombia, al mismo tiempo que atrae inversión, genera regalías, impuestos y contraprestaciones económicas a favor de la Nación, recursos que son necesarios para la reducción de la pobreza y el desarrollo territorial.” Así bien, el gobierno supone que la minería constituye un importante sector para la economía. Sin embargo, a pesar de su carácter de sector enclave (ya que se exporta más del 90% de su producción), en los últimos años su dinámica económica no rebasa los modestos encadenamientos con el resto del sector productivo y no genera un impacto cambiario neto positivo en el mediano plazo; así mismo, ante el cambio de ciclo y la caída de los precios internacionales, consecuente con menor dinamismo de la demanda mundial, entre otros factores, su capacidad de financiación del presupuesto nacional se verá afectada negativamente, punto que pone en entredicho, además, la irresponsable esperanza gubernamental de mantener las reservas y la producción petrolera en 70 dólares3, sin analizar la inestabilidad de precios y sus consecuencias en la economía, la enfermedad Holandesa, los efectos negativos del fracking y el uso no eficiente de las regalías.

Es entonces errado pretender incrementar la renta minera en el futuro próximo mediante la expansión de la producción de minerales, so pena de incurrir en graves riesgos en términos de daños socio-ecológicos desmedidos, especialmente cuando no se cuenta con un conocimiento integral del territorio (suelo y subsuelo) en amplias regiones del país, ni se dispone de un ordenamiento ambiental coherente con su vocación agroalimentaria.

El PND establece el continuismo de la política minero-energética “Todos por un nuevo país 2014- 2018”, al cercenar el derecho a la participación directa de la ciudadanía y poner en riesgo la autonomía de las entidades territoriales, exigiéndoles coordinación y acuerdos con el Gobierno Central en lo referente al ordenamiento de su territorio. Sin embargo, puede atribuírsele la novedad de efectuar una destinación presupuestal específica para dar solución a los conflictos socioambientales del país a través de la militarización, fenómeno que se da no para proteger a la naturaleza o a las comunidades, sino para controlar los excedentes económicos de la explotación de los recursos naturales. Tema evidente en la propuesta de diálogo social para la negociación de derechos fundamentales, cuyo objetivo es des escalar y criminalizar el ejercicio de la protesta social que afecta específicamente la economía de las industrias minero energéticas4, robusteciendo un legado histórico de explotación con una serie de reformas en la regulación, la institucionalidad, el levantamiento y uso de información requerida, entre otros, para propósitos del fortalecimiento de una política pública exitosa para el capital transnacional.

Al respecto, es de vital importancia reconocer que el diálogo social propuesto por el gobierno no representa el objetivo de la participación ciudadana (en el marco de la definición que le otorga la Constitución política de Colombia y la ley), y por el contrario crea una institucionalidad que fomenta las dudas, inconformidades y oposiciones planteados a los documentos de los “proyectos estratégicos”, sin lugar a dar aplicabilidad a los principios de la participación ciudadana, tales como la preeminencia de lo sustancial a lo formal, la participación decisiva y vinculante, y el respeto al derecho universal de no negociar derechos fundamentales.

Por ende, insistimos en un diálogo nacional minero energético que tenga como objetivo concertar una nueva política con participación decisiva de las comunidades, que valide los mecanismos directos de participación ciudadana y consolide una transformación democrática y justa de la matriz energética, de la propiedad de la energía y su producción. Solo así será posible un verdadero pacto por la equidad en nuestro país.

Así mismo, es necesario evidenciar las afectaciones que recaen sobre el campesinado con el Plan Nacional de Desarrollo, del cual se encuentra absolutamente ausente. Como antecedente principal, tenemos el desconocimiento del Gobierno de Iván Duque a las organizaciones campesinas, ya que mientras se comprometió a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo las propuestas remitidas por ellas, el articulado del PND no las contiene. Cabe destacar que la Mesa Agraria del Cauca, una de las mesas reconocidas por el decreto 870/14 que componen la Mesa Única Nacional de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular – CACEP, ha venido adelantando acciones jurídicas e interlocutando con el Gobierno nacional para lograr que el campesinado quede incluido en el PND. Con este propósito, a finales del 2017, diferentes organizaciones campesinas presentaron una acción de tutela por la exclusión de los campesinos en el censo nacional. Esta tutela fue negada, pero la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 2028/18, reconoce al campesinado como un “grupo de especial protección” y sugiere establecer unas mesas de diálogo con el DANE, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Derivado de las mesas de diálogo, en 2017 el Instituto Colombiano de Antropología e Historia

– ICANH-, realizó una conceptualización del campesinado como “un grupo poblacional con rasgos culturales diferenciados”; también se constituyó un grupo de académicos y funcionarios del estado, a quienes se exigió un concepto sobre la categoría “campesino”. El concepto de este grupo, que además aportó argumentos científicos sobre el ser campesino, coincide con el concepto del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y de la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, el DANE se comprometió en 2018 a incluir una pregunta de autoafirmación en instrumentos censales de 2019. Por otro lado, en el mes de agosto de 2019, en reuniones de la mesa del Cauca con el Consejo Nacional de Planeación –CNP-, las organizaciones le propusieron al Gobierno incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, un “Pacto por el campesinado”, comprometiéndose a hacer entrega de un documento que incluyera sus propuestas para la construcción del mismo.

El texto del “Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina”, tuvo como objetivo “Mejorar el acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, garantizando el derecho de la población campesina a la igualdad material y simbólica; fortaleciendo sus capacidades productivas y de acceso a la tierra con el fin de elevar las condiciones para el ejercicio de la democracia en la ruralidad”. El documento se presentó por parte de voceros de la cumbre agraria al CNP el 18 de diciembre de 2018 y el 26 de diciembre de 2018 se presentó al Departamento Nacional de Planeación. Hasta el momento, de las 21 páginas de propuestas consignadas en 8 líneas del pacto, no aparece ningún elemento en las bases del PND ni en el articulado.

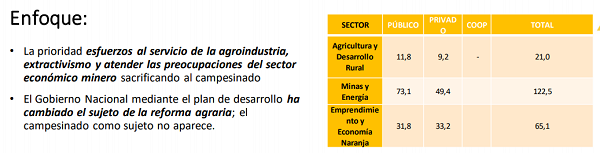

De hecho, en contraposición a estas propuestas, la prioridad de la política agraria para el Gobierno de Iván Duque y contenida en el Plan de Desarrollo, es poner todos los esfuerzos del Estado al servicio del extractivismo, atendiendo las preocupaciones del sector económico minero a costa del sector agrario y el campesinado, lo que profundiza la conflictividad territorial rural, agudizando las problemáticas sociales y territoriales y pretendiendo anular las consultas populares y la protesta social en los territorios. Dicha priorización de la política extractivista sobre la política agraria se refleja en los 97 billones de pesos que se otorgaron para su desarrollo, mientras al agro se destinaron 10 billones, es decir casi una décima parte.

Dentro del objetivo general del PND se hacen evidentes las prioridades de la política agraria del gobierno que claramente afectará al campesinado al indicar que “Impulsará la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y agroindustrial y el desarrollo rural, promoviendo condiciones que dinamicen la provisión de bienes y servicios, la inversión privada, la innovación y el emprendimiento para la generación de oportunidades de crecimiento y bienestar de toda la población rural”. Lo anterior da cuenta de la intención de impulsar con recursos del Estado las alianzas público-privadas que consolidan la política de Zidres, el impulso de los Clusters productivos, la promoción de la agricultura por contrato y de alianzas productivas para los agricultores familiares. Estos elementos resucitan la política de Agro ingreso seguro, modelo propuesto por Andrés Felipe Arias que, apelando a la “nueva ruralidad”, entregaba las tierras y recursos a los grandes empresarios convirtiendo al campesinado en mano de obra barata sin derecho al acceso a la tierra ni a los recursos, parece que el gobierno quiere un “campo con progreso” donde quienes progresan no son los pobladores rurales.

En el tema educativo se menciona en reiteradas ocasiones un reenfoque de los programas existentes teniendo en cuenta las necesidades del territorio y la pertinencia de éstos para la ruralidad. Sin embargo, cuando las comunidades han manifestado sus preocupaciones e identificado puntos clave dentro del accionar institucional requerido, han sido ignoradas, como sucedió en diciembre pasado. Quedan, por tanto, vacíos importantes en la propuesta educativa del gobierno de Iván Duque, que pretende intervenir en las zonas rurales para el mejoramiento de las condiciones de quienes las habitan, pero desconoce sus voces y promueve políticas descontextualizadas. Evidencia de ello son los siguientes puntos:

*Una de las estrategias a través de las cuales se pretende potenciar el acceso a la educación superior pública en los distintos niveles es el fortalecimiento de los programas virtuales y herramientas digitales educativas. Sin embargo, dentro de las características fundamentales del campesinado se encuentra la precariedad de su ingreso, que muchas veces no alcanza para el sostenimiento de su familia y mucho menos para artículos de lujo como computadores y/o acceso a redes wifi; sin mencionar que las zonas apartadas no cuentan con lugares públicos donde se preste este servicio y las bibliotecas rurales tienen un mínimo de inversión estatal actualmente.

*Se reconoce como estrategia de permanencia en la educación básica y media el programa PAE, de alimentación escolar, que además en su versión 2018-2022 enfatiza en el fortalecimiento de la cultura gastronómica y los potenciales productivos de cada territorio. Sin embargo, el naturalizar la malnutrición, el hambre y la pobreza, da cuenta de una realidad rural donde el campesinado no dispone de la tierra para hacerla productiva, sino que busca alternativas de subsistencia mientras a su alrededor unas pocas familias se apropian de ella, sub utilizándola.

*Dentro de las bases del PND se hacen manifiestas categorías ambiguas alrededor del tema educativo: la necesidad de una flexibilización de los programas para atender a las necesidades del sector rural abre la puerta a que se equilibren por lo bajo las escuelas rurales, incentivando la mediocridad. Así mismo, se habla de elaborar nuevos programas, acordes a las implicaciones de la nueva ruralidad, ¿hace referencia esta categoría a transformaciones estructurales en la vida del campesinado o a la inclusión dentro del sujeto rural de empresarios del agro?

Finalmente, ¿cómo es posible que desde las zonas rurales se apalanquen los procesos de convivencia y paz, cuando todos los elementos anteriores son muestra clara de una desigualdad social y una brecha urbano rural que el PND no elimina sino agudiza?

Ahora bien, si nos remitimos exclusivamente al articulado del PND, el artículo 7 habla sobre la adjudicación de bienes baldíos para campesinos en condiciones de pobreza extrema, dicho artículo también aumenta requisitos previstos en la Ley 160/94 y Decreto Ley 902 de 2017 para que los campesinos accedan a la propiedad de esta tierra. Por su parte, el artículo 113 crea un supuesto “piso de protección social” que pretende obligar la cotización a un régimen asistencial para la vejez –BEPS- que de ninguna manera puede considerarse una pensión; este régimen obliga a los campesinos a cotizar por debajo del salario mínimo mas no les garantiza el cumplimiento de los mínimos vitales que requiere una persona anciana para vivir en condiciones de dignidad. De acuerdo con el PND el aporte a los BEPS es del 15% del ingreso, si se considera que el promedio de ingresos para los y las trabajadoras del campo es de 500 mil pesos mensuales, la cotización obligatoria sería de 75 mil pesos mensuales lo cual haría caer los ingresos de este trabajador. Aún peor, se abre la posibilidad de que, al solicitar empleo en una empresa del sector, se legalice la contratación por este nuevo régimen y no conforme al código laboral establecido en el país. Tan gravoso es este programa que conllevó la realización de un Foro Nacional dado que venía su trámite como un Proyecto de ley del Ministerio de trabajo por la Comisión Séptima de Senado. En el espacio participó, entre otros, la posteriormente asesinada líder Maritza Quiroz, acompañando la solicitud generalizada de impedir que tal sistema fuera implementado en el país.

La gravedad de este tema es tal que la misma OIT, en concepto expedido con ocasión al foro, evidenció la diferencia entre la propuesta de pisos de protección social para la población y este proyecto, que repercutiría en el deterioro del precario bienestar de los trabajadores del campo. Esta amenaza a los derechos sociales dentro del PND no solamente se encuentra como

propuesta para los trabajadores rurales sino que podría ser aplicada a todos los trabajadores informales; es decir, el 63% de la fuerza laboral ya que “la informalidad (proporción de ocupados que no cotiza a pensiones) afecta al 63% del total de ocupados del país (13,7 millones de personas) y al 85,5% (4,1 millones de trabajadores) en los territorios rurales”.

Frente al tema agrario identificamos como problemático también el artículo 116, que modifica el estatuto orgánico del sistema financiero, de manera que puedan ser incluidas las labores del campo como actividades a ser cubiertas por micro seguros. El cuello de botella de la propuesta de emitir seguros a los campesinos es que no existen líneas base, lo que implica un pleno desconocimiento acerca de la incidencia y el tipo de enfermedades laborales que sufren los trabajadores rurales, quienes han desempeñado históricamente su trabajo sin ayuda del Estado y en condiciones de informalidad. De modo que la propuesta de formalización precaria que desde la Comisión Séptima hemos denunciado se afianza en este gobierno con la única intención de presentar datos de cobertura ficticios a la comunidad internacional, no de garantizar mayores niveles de acceso al derecho a la pensión y al riesgo laboral.

En el artículo 142 se que crea una cédula catastral que se constituirá como un mecanismo de control a la producción de origen campesino. Basta observar lo que se ha puesto en marcha en la población cafetera con la “cédula cafetera” para entender las implicaciones de este tipo de medidas. La Federación Nacional de Cafeteros reporta a la DIAN la venta de café que hacen los campesinos y de allí la DIAN reporta dicha información al DNP, quienes a su vez usan estos datos para excluir a los campesinos de los subsidios estatales y otros apoyos que han adquirido al ser identificados como población vulnerable. Cabe destacar que los campesinos que facturen más de $9 millones de pesos en ventas al año se convierten en sujetos de tributación y aumenta su puntaje en el SISBEN, excluyéndolos de los beneficios sociales sin tener en cuenta que ese dinero es mucho menor a un salario mínimo mensual, si consideramos que de esas ventas deben pagarse los costos de producción y que dentro de la mano de obra se incluye además su familia.

Por otro lado, el artículo 107° establece un seguro agropecuario paramétrico (los seguros paramétricos cubren pérdidas por eventos catastróficos), que incentiva la figura de agricultura planificada que probablemente vendría articulada con el ordenamiento productivo de la propiedad rural adelantado por la UPRA, donde desde el Ministerio de Agricultura se pretende determinar qué cultivos sembrar en consonancia con la política de cadenas productivas; acabando con la agricultura diversa, histórica y autónoma de las fincas campesinas. Es preocupante también que dentro del artículo 60 y 61 del Plan Nacional de Desarrollo, se privatiza la labor catastral y entrega esa función pública al sector privado, que puede derivar en el favorecimiento a ciertos sectores poderosos de la sociedad en la legalización de la propiedad de la tierra en detrimento de los derechos del campesinado. Por último, es necesario atender lo mencionado en el artículo 8 del articulado del PND, ya que aumenta la conflictividad dentro de los territorios al desconocer los mecanismos de participación democrática e instalar como prioridad a las empresas mineras, quienes se han quejado constantemente de lo que ellos llaman “inseguridad jurídica” en Colombia (que en realidad es la fuerza de las comunidades deteniendo proyectos mega-extractivitas por el cuidado de la tierra y la defensa de sus territorios expresada a través de consultas populares o de protestas sociales). En respuesta a las reclamaciones de las empresas mineras, el Plan de Desarrollo pretende reforzar unos escenarios de supuesto “diálogo social” para obligar a las comunidades a suscribir acuerdos con las empresas y el estado. Con estos escenarios, el Gobierno quiere mitigar las reclamaciones de las comunidades, criminalizar la protesta e impedir la participación política directa. Desconoce el presidente Duque que la ciudadanía en el campo desconfía de los diálogos con el Estado y las empresas, pues históricamente han incumplido los acuerdos pactados con las comunidades.

El recorte a los derechos sociales, específicamente en el caso de salud y pensión:

El articulado del Plan Nacional de Desarrollo no contempla grandes acciones en materia de salud pública, atención médica ni prestación de servicios. Mucho menos contempla medidas que cambien el sistema de salud eliminando la intermediación de las EPS ni el fortalecimiento de la red pública; por el contrario, el articulado se concentra básicamente en aspectos financieros, de rectoría y fortalecimiento del actual sistema de salud, pese a que luego de 25 años de implementación es claro que no funciona. No incluye avances significativos en cuanto al cumplimiento de la Ley Estatutaria de Salud 1751, ni la Sentencia T-760, que ordenan la garantía del derecho a la salud; por el contrario, parece persistir la fragmentación entre planes de salud (subsidiado, contributivo, prepagado, complementario etc), motivo de una gran inequidad en el goce efectivo del derecho a la salud en Colombia.

De lo anterior puede deducirse la continuidad y profundización del modelo actual, ante el que se proponen correctivos como el fortalecimiento de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) y de flujo de recursos, como si estos fueran los únicos problemas que acusa el sistema. Se dejan de lado, por ejemplo, las barreras de acceso a los servicios de salud, e incluso se mantiene un enfoque que refuerza el concepto de salud como atención, desconociendo los aportes científicos como el de la OMS, que identifica unos determinantes sociales que causan la enfermedad (económicos, poblacionales, culturales, políticos).

La salud pública sigue siendo la gran afectada por la determinación política. En esta medida, poco se corrige del modelo de salud vigente, costoso y menos eficiente en términos de resultados e impactos en salud de lo que podría ser la Atención Primaria en Salud. El reiterado énfasis en medicalización y uso de tecnologías provee a la pirámide invertida del alto costo del sistema de salud. Es por eso que la discusión debería enfocarse más en el modelo, que además desconoce las particularidades territoriales, lo que resulta en la implantación indiscriminada de un modelo centralizado que perpetúa la desigualdad e inequidad regional. Dentro del documento presentado por el gobierno nacional no existen alusiones a las condiciones de las y los trabajadores del sector. Sin embargo, la alta rotación y la inestabilidad laboral de los trabajadores repercute de manera directa en el goce efectivo del derecho a la salud. No se trata de un servicio como cualquier otro, ni tampoco de un ámbito laboral similar al de otros sectores, sino que varias de las profesiones asociadas a este sector están catalogadas como de alto riesgo.

Las tasas de retorno de la inversión entre lo que gasta un profesional en formarse y los salarios percibidos es baja en promedio.

Ahora bien, al detenernos en el articulado es preocupante el artículo 129, que establece una nueva distribución de recursos del Sistema General de Participaciones, destinando el 90% al componente de aseguramiento, y tan sólo el 10% a la salud pública y subsidios a la oferta. En el Parágrafo 2 se señala que los recursos destinados a salud pública que no se comprometan al cierre de cada vigencia fiscal, se girarán a la Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud –ADRES- para el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del Régimen Subsidiado. Contrario a lo escrito en el PND, los médicos y trabajadores del sector salud han propuesto “aumentar los recursos destinados a la salud pública, fortalecer la financiación de instrumentos valiosos como los Planes de Intervenciones Colectivas (PIC´s), y ampliar la capacidad de las entidades territoriales para la implementación de programas de prevención y promoción, acorde con los propósitos de la descentralización y la autonomía territorial”5.

Otro de los artículos problemáticos es el 55º, que se refiere a las “competencias de inspección, vigilancia y control de la superintendencia nacional de salud, respecto de la composición accionaria o participación societaria de las EPS”, cabe destacar que en el año 2018 se discutió y aprobó la Ley 1949, que fortalece la capacidad institucional de la SuperSalud en materia de sanciones, competencias y herramientas. Sin embargo, durante las discusiones se apuntó la necesidad de una profunda reestructuración institucional de esta entidad. Primero, porque según informe presentado por la entidad, los recursos resultan insuficientes; segundo, es necesario controlar el fenómeno de corrupción que se ha dado en la misma; y tercero, la Superintendencia de Salud es la única Superintendencia que depende de un Ministerio y no directamente de Presidencia, tal como las demás entidades de ese orden. Además, ha acusado una incompetencia en el control de prácticas monopólicas indebidas, integración vertical, desvío de recursos, entre otros, como fue el caso de Saludcoop. Las acciones correctivas, en el caso de los recursos dilapidados en el pasado por los diversos agentes del sistema, parecen no estar dentro de las prioridades del gobierno de Duque.

El artículo 56° habla del programa de saneamiento fiscal y financiero, enfatizando en la lógica de eficiencia en el gasto, lo cual puede tener repercuciones especialmente para los hospitales de la red pública donde aumentarían las restricciones para la atención en salud y se abriría la puerta a que desmejore el funcionamiento. Los parámetros de competencia de estas entidades deben ser modificados, ya que hay que tener en cuenta que son los hospitales de este tipo quienes reciben la mayor cantidad de población vulnerable, la carga de enfermedad más alta, los perfiles epidemiológicos más severos, son los que atienden en los territorios rurales y rurales dispersos. La medida debe ser, como se enuncia en el primer párrafo, verdaderamente integral; el plan de saneamiento, necesario por demás, debe incluir un plan de soporte financiero y técnico para que las ESE cumplan su misión.

De conformidad con el artículo 127 que habla de las funciones del Estado en materia de Salud, se continúa delegando la prestación de los servicios de salud a terceros privados. En los casos donde terceros privados no encuentran incentivos para operar, como en las zonas rurales y rurales dispersas, es necesario que el Estado asuma la responsabilidad en la garantía del derecho a la salud. La Política Integral de Atención en Salud (PAIS) con el modelo MIAS y las rutas RIAS, ha mostrado deficiencias por la falta de arraigo de EPS e IPS, ya que no constituyen mercados atractivos. Este fue el caso del Hospital San Francisco de Asís en Quibdó que, habiendo pasado por varias manos privadas, finalmente tuvo que ser salvado por un paro cívico organizado por la comunidad. El caso del Guainía fue aún más preocupante, ya que se montó un operador privado y desde entonces, se han cerrado 30 centros de salud, lo que ha implicado que los usuarios tengan que desplazarse entre 14 a 16 horas para recibir atención. La centralización del manejo de los recursos por parte del ADRES es una medida pertinente, sin embargo, se propone que la vigilancia de este proceso por parte del Estado sea hecha con rigor desde el principio, por lo que se hace necesario conocer el plan de contingencia para el manejo de los recursos durante el 2019 hasta que estos pasen a la ADRES.

Por su parte, el artículo 131 versa sobre la contratación del subsidio a la oferta en modo de cofinanciación. Vemos con preocupación la contratación de terceros con aumento de incentivos en zonas rurales y rurales dispersas, por las razones ya mencionadas. En cuanto a las participaciones territoriales, se debe revisar la posibilidad de volver a la fórmula propuesta en la Constitución de 1991, donde las transferencias territoriales debían alcanzar el 40% del PGN, ya que han venido disminuyendo a pesar de que las competencias continúan vigentes. Adicionalmente, al hacer que el sistema a nivel territorial dependa de recursos propios incentiva la desigualdad, por el inmenso desequilibrio que existe entre regiones en el país. Con el recorte de transferencias y la dependencia en los recursos propios, se aumenta la inequidad regional, justo donde el Estado debería hacer un mayor esfuerzo de inversión.

Finalmente, vale la pena mencionar el punto 43.2.11, que hace referencia a la población migrante. Al respecto, se estima que desde el 2014 han ingresado a Colombia 1.050.000, venezolanos y venezolanas. Esta migración ha hecho aún más crónica la carga de la atención en salud, especialmente en los departamentos de frontera, donde coinciden fenómenos de pobreza e inequidad. Como lo señala el INS, la migración también ha traído consigo cargas epidemiológicas difíciles de atender. No se puede dejar en manos de entes territoriales debilitados la problemática que genera el fenómeno migratorio, se necesita el diseño e implementación de una política en la materia, con un decidido apoyo desde el Gobierno Central.

Respecto al tema pensional, compartimos algunas de nuestras preocupaciones generales, ya que consideramos que existe, de fondo, una reforma pensional que se integra al Plan Nacional de Desarrollo, que se irá dilucidando con elementos y/o a portes nuevos desde los sectores, la academia y analistas políticos.

Lo primero que debemos reconocer es que la naturaleza de los Fondos Privados de Pensiones, que no pretenden pensionar a los y las trabajadoras sino administrar los recursos de sus aportes ganando rentabilidades ciertas, estables y seguras. En ese sentido, son un negocio a través del cual 3 de cada 10 ahorradores recibirán su pensión, mientras que a los demás les serán devueltos sus ahorros.

En efecto, el negocio de los fondos es administrar los ahorros pensionales y rentar de las inversiones que se realizan y que no necesariamente se trasladan al trabajador; se centralizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Los costos administrativos, por ejemplo, corresponden al 10% de lo ahorrado - hoy día unos 2,4 billones de pesos -, sin incurrir en riesgo alguno mientras por el contrario los ahorradores (a través de los negocios que definen las administradoras de los Fondos) están expuestos a la especulación financiera, así no paguen sus aportes al día, puesto que pagan los costos administrativos que son descontados mes a mes.

Ante esta situación el gobierno nacional ha concebido una estrategia basada en la precarización de la población en edad de pensionarse. Con el artículo 117 se instala un nuevo régimen en el que los dineros de los y las trabajadoras, que no logran el ahorro individual suficiente para pensionarse, pueden trasladarse a un mecanismo alternativo llamado BEPS, que consiste en que el Estado agrega al total de lo ahorrado un 20% de su valor, y lo difiriere en cuotas bimensuales, hasta donde alcance, a partir del cumplimiento de la edad de pensión. Este mecanismo no es vitalicio, es decir que se agota, y puede ser un ingreso tan mínimo que ha sido calculado en 80 mil pesos cada dos meses.

Los BEPS o Beneficios Económicos Periódicos no son una pensión sino un esquema utilizado por el gobierno para aumentar las cifras de cobertura en pensiones, creando un modelo de ahorro voluntario de los más pobres, los cuales se sumarían a los ahorros de los trabajadores que no alcanzan la pensión. A este esquema, administrado por el Fondo Público, se sumarían los recursos del programa adulto mayor, lo que en todo caso no alcanza para garantizar la pensión a casi 3 millones de personas que hoy tienen más de 65 años y no cuentan con ingreso alguno. Este es un mecanismo sustitutivo del derecho a la pensión, que ha sido planteado por la Ministra de Trabajo como un alternativa mínima, frente a la realidad incontrovertible de que, como consecuencia del abandono y la falta de políticas de estímulo al sector productivo y al trabajo decente, tácitamente se está renunciando al mandato constitucional de garantizar a través de la pensión, un ingreso suficiente y vitalicio.

Al verse abocados a esta situación, miles de colombianos han decidido trasladar sus aportes de los Fondos privados a Colpensiones, es así que a la fecha y desde 2012 se han trasladado

810.263 personas. “De acuerdo con reportes de Colpensiones, el año pasado 717 personas, de las más de 11.550 que interpusieron demanda con este fin, tuvieron un fallo favorable”, es decir que además de las solicitudes, los casos de solicitud por la vía de la demanda judicial se han incrementado. Ante esta realidad el artículo 59 de PND propone limitar lo que denominan conductas “irregulares”, donde se incluyen los traslados, siendo la administradora del fondo de pensiones juez y parte en la decisión, sin que se deba pasar por proceso judicial alguno, y sin garantías. Es perverso sobre todo si se tiene en cuenta que ya la ley ha reglamentado el procedimiento que se debe surtir en caso de irregularidades. La lógica es la misma, a mayores traslados menos administración de ahorros por parte de las administradoras de los Fondos y menos capacidad de fondeo de Colpensiones. Recuérdese que el principal objetivo de la reforma del sector financiero es el marchitamiento de Colpensiones, es decir su desaparición progresiva, a lo que contribuye este artículo.

La informalidad laboral es, sin lugar a duda, el principal factor que limita la ampliación de coberturas y la garantía del acceso al sistema de aseguramiento en sus componentes de salud, pensiones y riesgos laborales. Aunque el PND establece la ampliación de la cobertura en seguridad social como meta, lo hace por la vía de la formalización de la precariedad laboral y no del estímulo al sector productivo. Se tienen datos de que los trabajadores por cuenta propia ascienden en Colombia a 9,8 millones de personas, a quienes se propone el mal llamado piso de protección social, contenido en el artículo 113 del PND.

El piso de protección social responde también a la propuesta de reforma pensional de Asofondos, para quienes Colpensiones quedaría administrando un pilar o componente dentro del sistema, donde se administrarían los fondos y programa BEPS y Adulto Mayor. Lo que no dice el plan es que sumados estos dos programas no se alcanza a llevar el ingreso BEPS, ni siquiera a la línea de miseria, costeada en 114 mil pesos para Colombia. Si esto es así, este pilar quedaría conformado por el grueso de la población: por un lado, el 70% de los trabajadores con devolución de saldos en los Fondos Privados, y por otro, por los trabajadores por cuenta propia, que derivan sus ingresos de actividades informales. Una gruesa base asistencial, sin referentes de exigibilidad del derecho que tienen a pensionarse.

La propuesta del gobierno nacional podría resumirse entonces en un piso de protección para establecer un mecanismo de cotización de aportes a los más pobres: al BEPS en el caso de riesgo de vejez, al régimen subsidiado en el caso de enfermedad y un micro seguro de posibles accidentes y riesgos comunes.

Finalmente, es necesario señalar que los artículos 57 y 183 representan un peligro para los intereses de los colombianos, ya que fundamentalmente contribuyen a que, de realizarse

Cambios en el régimen general de pensiones, éstas modificaciones se realicen en la sombra, sin pasar por el juicio de la discusión pública y de cara al país.

Éstos artículos, cuyo propósito es otorgar competencias excesivas al Gobierno nacional para modificar el Estatuto Orgánico Financiero, permitirían inclusive modificar las competencias de Colpensiones, los planes de pensiones y, en dado caso, salvaguardar los intereses de los fondos privados frente a posibles crisis financieras bajo el argumento de que salvarlos es proteger los intereses de los ahorradores, lo cual obedece a una visión actual del estado colombiano que desconoce que el mundo ya decidió fortalecer los sistemas de protección solidarios, ante las crisis que genera la administración privada de lo que es común. Otra de las nefastas consecuencias que podría traernos el PND es que deje de existir un mecanismo claro para el control social y político de los Fondos privados, lo cual sería consecuencia de modificaciones que pretenden retirar facultades al congreso para reformar el Estatuto orgánico del Sistema financiero y cambiar el marco jurídico de Colpensiones para su intervención directa por parte del Gobierno Nacional; así mismo podrían ser modificados los planes pensionales, es decir, las condiciones para acceder a la pensión – edad y semanas – y en caso de quiebras de los fondos, podría el Estado intervenir para salvaguardar los intereses de los ahorradores. Al final, el gran impacto fiscal es creado por las políticas mismas de gobierno.

Como vemos, el trasfondo de la reforma es puramente económico. Actualmente los fondos privados de pensiones – que son fondos privados donde el trabajador ahorra igual que a una cuenta de ahorros - administran 240 billones de pesos promedio al año, que es casi el total del presupuesto del país al año. Este desbalance con respecto a Colpensiones – que es el fondo público que funciona bajo criterios de solidaridad – se debe principalmente a la desinformación, ya que se convenció a los y las trabajadoras de que los Fondos Privados pensionaban más y mejor, de manera que hoy los Fondos tienen los ingresos de 70% de los trabajadores, incluyendo los de más altos salarios, mientras que Colpensiones recibe la cotización de las personas con ingresos más bajos y el 90% de las personas pensionadas del país. En otras palabras, mientras Colpensiones pensiona quienes reciben los aportes de los trabajadores son los Fondos. Ello explica principalmente que haya que financiar 9 billones de déficit a Colpensiones con presupuesto nacional, para pagar las mesadas.

Este negocio tiene además unos beneficiarios muy reconocidos: el Grupo AVAL y el Sindicato Antioqueño, dueños de la mayoría de estos negocios. De los dineros de los fondos de pensiones, el 80% está en dos firmas; Porvenir (46%) y Protección (35%), de propiedad de los grupos económicos AVAL (Luis Carlos Sarmiento) y Sindicato Antioqueño, respectivamente.

ASOFONDOS, el gremio de las Administradoras de los fondos de pensiones y cesantías, junto con la ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financiera), son los redactores en la sombra de los artículos que hoy presenta al país el Gobierno Nacional. Ello explica que las propuestas allí contenidas guarden una lógica clara, con las propuestas y declaraciones de los Señores Sergio Clavijo, presidente de ANIF, y Santiago Montenegro, presidente de ASOFONDOS.

La implementación del Acuerdo Final pactado con las FARC – EP:

La política de “paz con legalidad” del gobierno de Iván Duque es un paquete de medidas de gobierno que reencauchan la política de seguridad democrática de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Este paquete no está compuesto exclusivamente por el Plan Nacional de Desarrollo, sino que ha estado precedido por las reformas a la Ley de Orden Público y, más recientemente, por las objeciones presidenciales a seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Todas estas políticas de gobierno están atravesadas por las tres tesis políticas del uribismo que guiarán todas las acciones en materia de seguridad y defensa del Estado: desconocimiento y negación de la existencia de un histórico conflicto armado, reducción de la democracia y la convivencia para resolver los conflictos sociales a una estrecha visión de legalidad y seguridad ciudadana, y una política exterior orientada a la “diplomacia para la defensa”.

Desconocimiento y negación de la existencia de un histórico conflicto armado:

Para el gobierno de Duque, y para el proyecto político del uribismo, Colombia no ha vivido durante 60 años un conflicto sino una “confrontación armada”, de la que el país se había salvado “luego de haber escapado, gracias a las acciones emprendidas por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de los senderos tenebrosos de la ilegalidad, la violencia y la ausencia de control del territorio” (Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, P. XXXV).

Esta tesis es óbice para que el gobierno argumente la potestad de implementar a su “margen de apreciación” el Acuerdo Final pactado con las FARC – EP. Esta discrecionalidad implica en la práctica el desconocimiento de lo pactado por el Estado, dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2016. Es así que el “pacto por la construcción de paz” no tiene asignación en el plan de inversiones, ni aparece desarrollado en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, y los demás aspectos centrales relacionados con la implementación del acuerdo, no se reconocen ni en las bases, ni en el articulado del Plan.

Desde la mirada del gobierno de Duque, el problema fundamental es que existe en el país un vacío de institucionalidad y legalidad en algunos territorios, azotados por el accionar delincuencial de Grupos Armados Organizados, que se sostienen gracias a las economías ilícitas y el crimen transnacional.

Reducción de la democracia y la convivencia para resolver los conflictos sociales a una estrecha visión de legalidad y seguridad ciudadana:

Asegurando que los conflictos en las regiones del país se reducen a vacíos de legalidad y presencia de economías ilícitas, el gobierno de Duque propone centrar la estrategia de defensa nacional en perseguir a los Grupos Armados Organizados, en la erradicación de cultivos de uso ilícito y la minería ilegal, y en la ausencia de diálogo con las organizaciones y movimientos sociales, a través de las siguientes estrategias:

- Declarar Zonas Estratégicas de Intervención Integral que serán objeto de planes integrales de intervención con duración mínima de cinco años. Estas zonas serán declaradas por el Consejo de Seguridad Nacional, con una doctrina militar caracterizada por la estigmatización de los pobladores y pobladoras de las zonas en conflicto y la militarización de dichos territorios.

- Promoción de proyectos de sustitución de economías ilícitas por economías lícitas, promoviendo la cultura de la legalidad y legitimidad del Estado. Este PND prioriza la erradicación forzada de 280.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, así como la criminalización de los pequeños mineros y la minería artesanal.

- Poner al servicio de sectores económicos y empresas las capacidades militares de la fuerza pública para garantizar seguridad a la infraestructura minero-energética. Esta estrategia estará combinada con la creación de Fuerza de Protección Integral Ambiental conformada por el ejército, la policía y el Ministerio de Ambiente.

- Con el argumento de que los conflictos en las regiones son provocados por bandas comunes de grupos delincuenciales, este gobierno propende por una “nueva fórmula” para perseguir a estos grupos, trascendiendo la “tradicional forma de enfrentar dichos fenómenos, que se concentra en capturar las cabezas de los aparatos delincuenciales y deja intacta la infraestructura y redes que soportan la continuidad de tales actividades” (Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, P. 17). En un país que ha optado históricamente por la persecución y criminalización de la protesta social, en el que su Ministro de Defensa ha expresado que la protesta social es financiada con recursos del narcotráfico, ésta podría ser perfectamente una puerta de expansión para los falsos positivos judiciales.

- Red de participación cívica: Las bases del Plan Nacional de Desarrollo establecen que “el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, impulsará la Red de Participación Cívica, la cual servirá como un canal de comunicación en tiempo real, entre la ciudadanía y las autoridades”.

Duque ya hizo el lanzamiento de la Red de Participación Cívica en Finlandia – Quindío en septiembre de 2018. Sobre estas redes, el Plan deja en el limbo la posibilidad en convertirse en redes de informantes del ejército, como lo ocurrido durante el gobierno de Uribe. Cuando Uribe dejó la Presidencia, las “redes de cooperantes” superaban los 3,2 millones de personas participantes. En 2011 los paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”; Freddy Rendón, “el Alemán”; y Rodrigo Tovar, “Jorge 40”, confirmaron a la OEA que había un acuerdo con el Gobierno para que sus redes de informantes se incorporaran a las redes de cooperantes del Ejército, como una forma de evitar que volvieran de delinquir.

Política exterior orientada a la “diplomacia para la defensa”:

Con el pretexto de una supuesta amenaza de seguridad en la región representada en la “inestabilidad en países vecinos y la injerencia de potencias extra hemisféricas en la región”, (refiriéndose a Venezuela, China y Rusia), este gobierno pone el centro de su política exterior en una estrategia militarista y de defensa. Para ello, plantea fortalecer la participación de Colombia en misiones militares internacionales y la participación activa en la búsqueda de una supuesta paz regional e internacional, que bien sabemos implica la intromisión del gobierno de Duque en la soberanía de otros Estados vecinos, a los que su política de gobierno identifica como “tolerantes con organizaciones terroristas”.

No es de extrañar que el Plan Nacional de Desarrollo perpetúe un modelo económico, social y político que va en contravía de nuestras propuestas como fuerza política. Sin embargo, consideramos de vital importancia comprender las implicaciones, tanto en lo general como en las especificidades de cada uno de los artículos y temas aquí mencionados, para cualificar nuestro accionar y proyectar alianzas con otros sectores sobre los que también recaen afectaciones a partir de la implementación del PND. Tanto el Senador Alberto Castilla Salazar, como su equipo de trabajo, estamos en total disposición de aportar al fortalecimiento local, regional y nacional de nuestra propuesta política, para seguir avanzando en la construcción de nuevo gobierno.

UTL Senador Alberto Castilla Salazar Marzo 16 de 2019

NOTAS.

1 PND 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”. Pág. 646.

2 Con un aporte del 5.35% del PIB para el año 2017.

3 Bases del PND 2018-2022, Tabla 1. Supuestos macroeconómicos.

4 Estas dificultades para la gestión y trámite pacífico de la conflictividad en el país tienen un impacto en términos de productividad y de garantía de derechos de las comunidades y territorios. A manera de ejemplo, según el PNUD, el 1% de los conflictos relacionados con la industria de hidrocarburos genera una disminución del 0,06% en los ingresos totales percápita municipales y una reducción del 0,125% en la producción del petróleo. Durante el periodo 2010-2014, el número de bloqueos creció aproximadamente en un 6%, lo cual puede haber implicado un costo aproximado de $217.000, debido a la pérdida de producción e ingresos (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016).

5 Asociación Colombiana de Salud Pública “PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO SOBRE LA PROPUESTA DE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 – 2022 PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD” 2019.

NOTAS RELACIONADAS.

PND: Pacto contra el Estado Social de Derecho. ...

De la ficción a la cruda realidad del PlanNacional de Desarrollo. ...

LEE LOS INFORMES DE ANÁLISIS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DUQUE. UN ESCENARIO MUY PREOCUPANTE PARA EL PAIS.

- Análisis del abordaje del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas en la propuesta de plan nacional de desarrollo 2018-2022

- La salud en el nuevo plan nacional de desarrollo: ni equidad, ni calidad

- Plan Nacional de Desarrollo y Trabajo Decente: Trabajo sí, pero…

- Un enfoque del agua para consumo humano y como derecho; más allá de lo humano, más allá del mercado

- Justicia Hídrica y Justicia Energética, ausentes en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022